... neuere Einträge

Mein Kartoffelhändler ist kein Digital Native

g. | Mittwoch, 26. Januar 2011, 05:41 | Themenbereich: 'Begegnungen'

Ich lege auch keinen Wert darauf. Von Kartoffeln versteht er etwas, das ist mir wichtiger. Er ist ein freundlicher Mensch, hat gute Kartoffeln und eine große Auswahl. Zudem beschäftigt er zwei Looser, die ein wenig Zeit und Geduld beim Kartoffelkauf beanspruchen. Jeden Samstag nimmt er einen der Beiden mit auf den Markt, obwohl es ohne ihre Hilfe schneller gehen würde. Ich mag das. Wenn es zu lange dauert, mit dem Finden der gewünschten Sorte und dem Abwiegen der Menge, greift er schon mal ein und plaudert mit seinen Kunden. Schließlich will man die Zeit am Stand angenehm verbringen.

Nun, wir standen also in der Schlange und vor uns tipperte ein junger Mann schrecklich aufgeregt auf seinem Taschentelefon herum. Als er an der Reihe war, schien er mit seinen Eilnachrichten noch nicht zu Stuhle gekommen zu sein und konnte auf die Frage:

„Was darf’s denn sein?“

keine rechte Antwort geben. Er gab etwas von sich, das wie „Rumpf“ klang. Der sehbehinderte Assistent des Kartoffelhändlers konnte damit nichts anfangen und versuchte es mit einem erneuten:

„Was darf’s denn sein?“

„Äh, also ...“ und quälte sein Telefonino weiter.

Der Kartoffelhändler griff in das Geschehen ein:

„Vielleicht eine festkochende Sorte? Wollen Sie Salat machen?“

Da sich in der Schlange Unruhe breit machte, beschloss er die Welt etwas später zu benachrichtigen und drückte eine Taste:

„Scheiße, jetzt muss ich alles noch einmal machen?“

„Wenn man auf ‚abbrechen’ drückt, dann wird das nichts.“ Gab ihm mein Kartoffelhändler zu verstehen. Der Kartoffelkauf ging dann doch noch einigermaßen zügig über die Bühne, obgleich der junge Mann nicht angeben konnte, ob er fest oder mehlig Kochende haben wollte. Wahrscheinlich waren die Anweisungen zum Kartoffelkauf nicht detailliert genug oder das Manual dazu war ene maschinelle Übersetzung aus dem Chinesischen.

Meine Liebste meinte dann zum Abschluss:

„Simsen kann er nicht und Kartoffeln koofen auch nicht!“

Nun, wir standen also in der Schlange und vor uns tipperte ein junger Mann schrecklich aufgeregt auf seinem Taschentelefon herum. Als er an der Reihe war, schien er mit seinen Eilnachrichten noch nicht zu Stuhle gekommen zu sein und konnte auf die Frage:

„Was darf’s denn sein?“

keine rechte Antwort geben. Er gab etwas von sich, das wie „Rumpf“ klang. Der sehbehinderte Assistent des Kartoffelhändlers konnte damit nichts anfangen und versuchte es mit einem erneuten:

„Was darf’s denn sein?“

„Äh, also ...“ und quälte sein Telefonino weiter.

Der Kartoffelhändler griff in das Geschehen ein:

„Vielleicht eine festkochende Sorte? Wollen Sie Salat machen?“

Da sich in der Schlange Unruhe breit machte, beschloss er die Welt etwas später zu benachrichtigen und drückte eine Taste:

„Scheiße, jetzt muss ich alles noch einmal machen?“

„Wenn man auf ‚abbrechen’ drückt, dann wird das nichts.“ Gab ihm mein Kartoffelhändler zu verstehen. Der Kartoffelkauf ging dann doch noch einigermaßen zügig über die Bühne, obgleich der junge Mann nicht angeben konnte, ob er fest oder mehlig Kochende haben wollte. Wahrscheinlich waren die Anweisungen zum Kartoffelkauf nicht detailliert genug oder das Manual dazu war ene maschinelle Übersetzung aus dem Chinesischen.

Meine Liebste meinte dann zum Abschluss:

„Simsen kann er nicht und Kartoffeln koofen auch nicht!“

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

... 837 x aufgerufen

Wundersame Maschinen I

g. | Dienstag, 25. Januar 2011, 05:45 | Themenbereich: 'so dies und das'

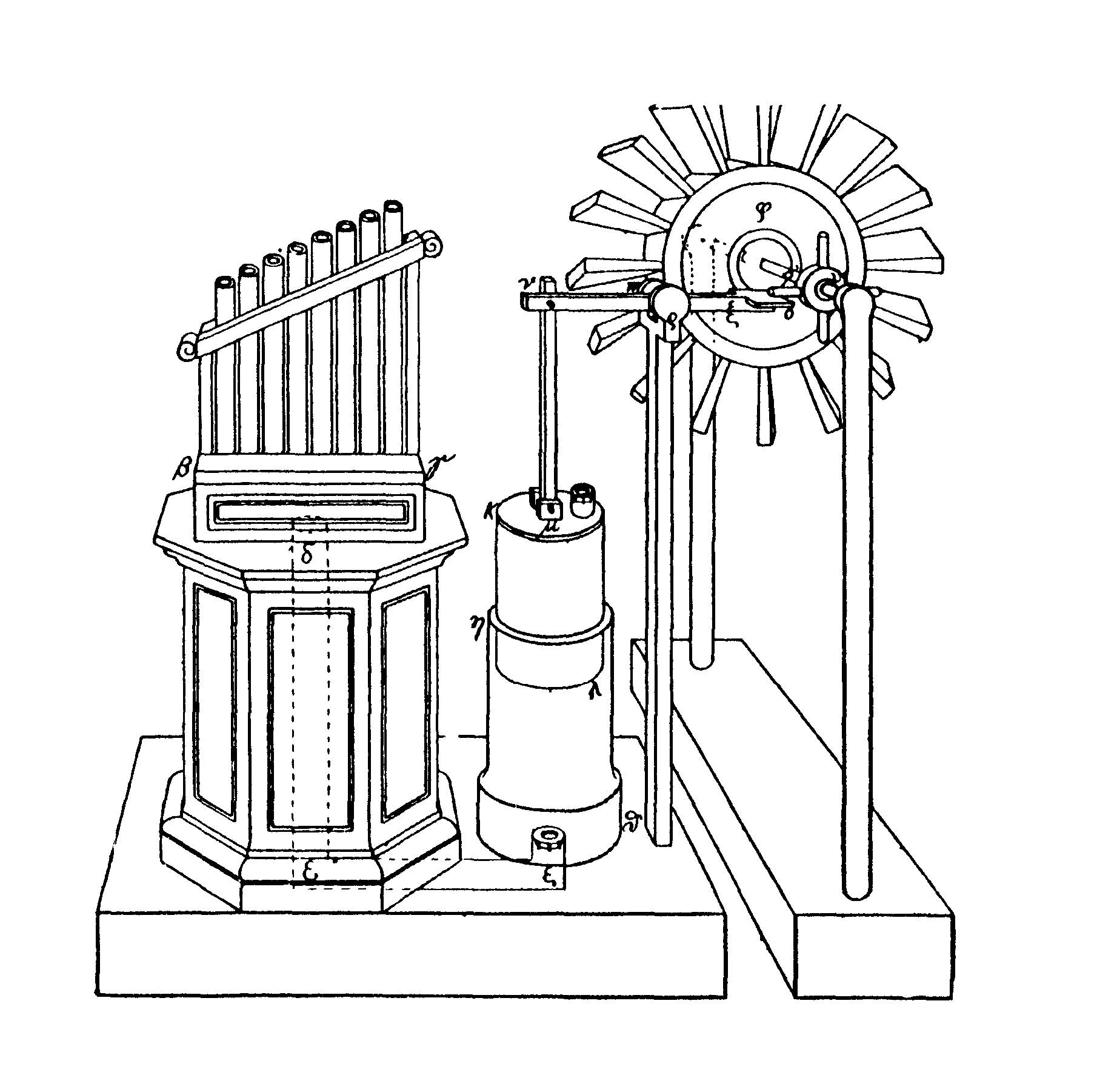

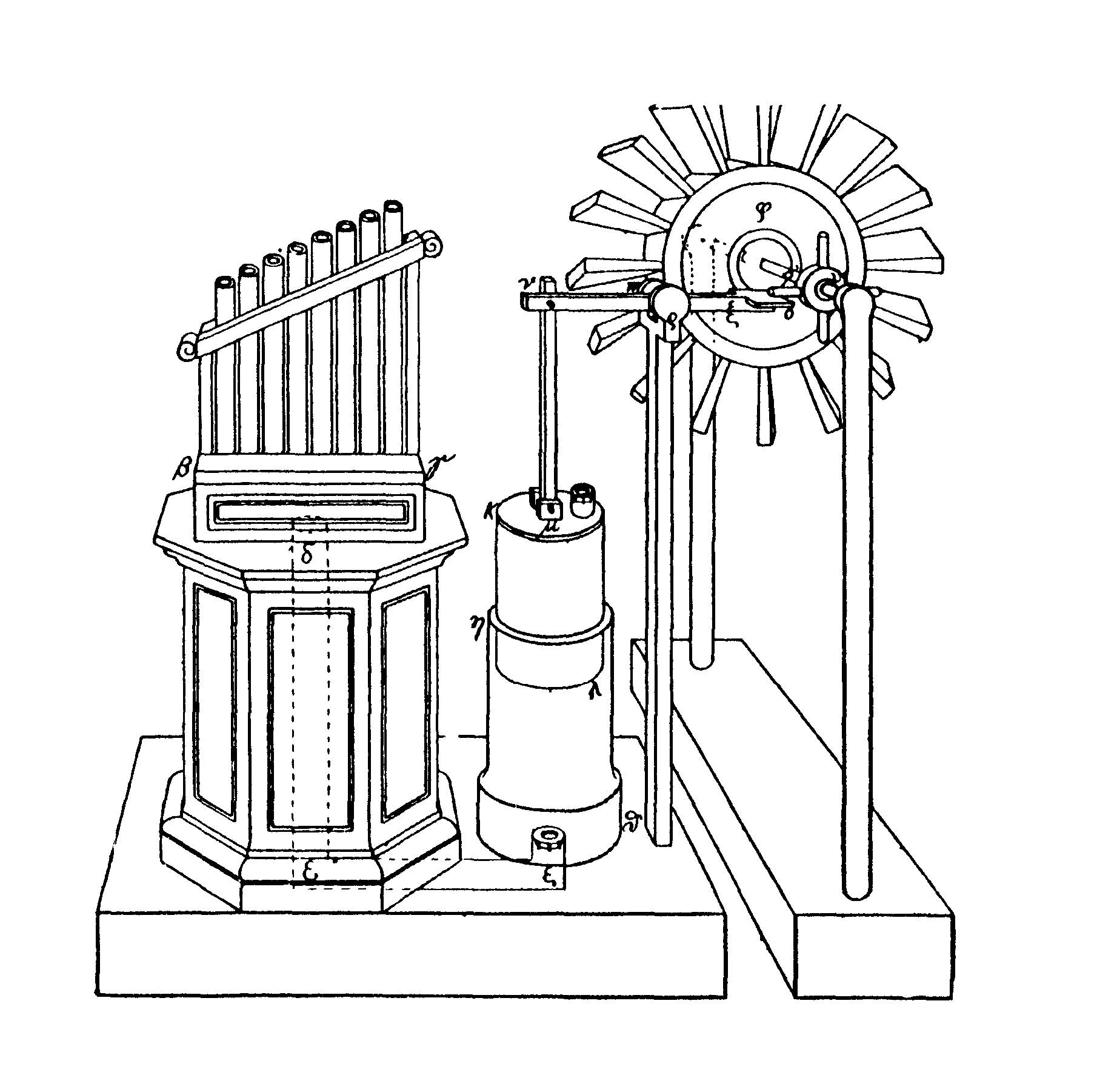

Hephaistos, der Gott der Schmiede, so heißt es, habe schon selbstfahrende Fahrzeuge und künstliche, intelligente Dienerinnen erzeugt. Baupläne für diese wundersamen Maschinen sind leider nicht überliefert. Der Berühmteste ist Talos, ein aus Bronze geschmiedeter Riese. Europa bekam ihn als Bewacher von Zeus. Wurde Europa bedroht, begab sich Talos ins Feuer, und umarmte den Angreifer, der so verbrannte. Talos umwanderte Kreta dreimal täglich und verjagte jeden, der die Insel betrat.

Heron von Alexandria, genannt Mechanicus, scheint der erste Ingenieur und Bastler

in einer langen, erlauchten Reihe von Erfindern gewesen zu sein. Seine eindrucksvollsten Gerätschaften dienten dazu, in den Tempeln Alexandrias passende Wunder zu erzeugen.

So erfand er das sich selbst entzündende Opferfeuer, Blitz und Donner (für die Auftritte von Zeus?), automatische Musik und bei bestimmten Gelegenheiten floss Wein aus dem Becher einer Figur. Auch das automatische Öffnen und Schließen der Tempeltüren beeindruckte die Gläubigen.

Vielleicht sollten solche Apparate wieder in den Kirchen eingeführt werden?

Am Besten gefällt mir sein Aerophon:

Heron von Alexandria, genannt Mechanicus, scheint der erste Ingenieur und Bastler

in einer langen, erlauchten Reihe von Erfindern gewesen zu sein. Seine eindrucksvollsten Gerätschaften dienten dazu, in den Tempeln Alexandrias passende Wunder zu erzeugen.

So erfand er das sich selbst entzündende Opferfeuer, Blitz und Donner (für die Auftritte von Zeus?), automatische Musik und bei bestimmten Gelegenheiten floss Wein aus dem Becher einer Figur. Auch das automatische Öffnen und Schließen der Tempeltüren beeindruckte die Gläubigen.

Vielleicht sollten solche Apparate wieder in den Kirchen eingeführt werden?

Am Besten gefällt mir sein Aerophon:

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 986 x aufgerufen

Berlin in Zahlen (1930)

g. | Montag, 24. Januar 2011, 05:57 | Themenbereich: 'Heimatkunde'

Laßt uns Berlin statistisch erfassen!

Berlin ist eine ausführliche Stadt,

die 190 Krankenkassen

und 916 ha Friedhöfe hat.

53.000 Berliner sterben im Jahr,

und nur 43.000 kommen zur Welt.

Die Differenz bringt der Stadt aber keine Gefahr,

weil sie 60.000 Berliner durch Zuzug erhält.

Hurra!

Berlin besitzt ziemlich 900 Brücken

und verbraucht an Fleisch 303.000.000 Kilogramm.

Berlin hat pro Jahr rund 40 Morde, die glücken.

Und seine breiteste Straße heißt Kurfürstendamm.

Berlin hat jährlich 27.600 Unfälle.

Und 57.600 Bewohner verlassen Kirche und Glauben.

Berlin hat 606 Konkurse, reelle und unreelle,

und 700.000 Hühner, Gänse und Tauben.

Halleluja!

Berlin hat 20.100 Schank- und Gaststätten,

6.300 Ärzte und 8.400 Damenschneider

und 117.000 Familien, die gerne eine Wohnung hätten.

Aber sie haben keine. Leider.

Ob sich das Lesen solcher Zahlen auch lohnt?

Oder ob sie nicht aufschlußreich sind und nur scheinen?

Berlin wird von 4½.000.000 Menschen bewohnt

und nur, laut Statistik, von 32.600 Schweinen.

Wie meinen?

(Erich Kästner)

Berlin ist eine ausführliche Stadt,

die 190 Krankenkassen

und 916 ha Friedhöfe hat.

53.000 Berliner sterben im Jahr,

und nur 43.000 kommen zur Welt.

Die Differenz bringt der Stadt aber keine Gefahr,

weil sie 60.000 Berliner durch Zuzug erhält.

Hurra!

Berlin besitzt ziemlich 900 Brücken

und verbraucht an Fleisch 303.000.000 Kilogramm.

Berlin hat pro Jahr rund 40 Morde, die glücken.

Und seine breiteste Straße heißt Kurfürstendamm.

Berlin hat jährlich 27.600 Unfälle.

Und 57.600 Bewohner verlassen Kirche und Glauben.

Berlin hat 606 Konkurse, reelle und unreelle,

und 700.000 Hühner, Gänse und Tauben.

Halleluja!

Berlin hat 20.100 Schank- und Gaststätten,

6.300 Ärzte und 8.400 Damenschneider

und 117.000 Familien, die gerne eine Wohnung hätten.

Aber sie haben keine. Leider.

Ob sich das Lesen solcher Zahlen auch lohnt?

Oder ob sie nicht aufschlußreich sind und nur scheinen?

Berlin wird von 4½.000.000 Menschen bewohnt

und nur, laut Statistik, von 32.600 Schweinen.

Wie meinen?

(Erich Kästner)

Permalink (1 Kommentar) Kommentieren

... 3091 x aufgerufen

Fundstücke 1. bis 03.KW 2011

g. | Freitag, 21. Januar 2011, 05:43 | Themenbereich: 'Fundstuecke'

Hintergründe und Sichtweisen:

Wieland Elfferding: Wie der bildungstheoretische Neusprech zu einem Steuerungsmedium für die Personalauswahl geworden ist

Michael Butter über Verschwörungstheorien im Nahen Osten und den Vereinigten Staaten

Mehr Demokratie wagen! Für wen? Von wem?

Franz Walter über die FDP und ihre Vorsitzenden

Franz Walter über den rechten Entrüstungsliberalismus

Zwar schon lange bekannt, aber: Die FDP und die Nazis

Über Maulhelden

Leseliste:

Tom Segev: Simon Wiesenthal. Die Biografie

Raymond Martin (I )

Raymond Martin (II)

Sonstiges:

Tonexperimente

Netzbeziehungen: Liebe ist für alle da mit dank an Herrn nnier

Aus dem Reich der Finsternis:

Frau Sarrazin

Was auch immer geschehen sein mag, Frau Sarrazin ist es auf jeden Fall nicht gewesen

Herr Sarrazin liest in München

Neue Wörter:

„die Merkt-ja-doch-keiner-Redakteure“

Samenstaugewinsel

Leseliste:

Sonstiges:

Aus dem Reich der Finsternis:

Neue Wörter:

Permalink (3 Kommentare) Kommentieren

... 917 x aufgerufen

Naslöcher IX

g. | Donnerstag, 20. Januar 2011, 05:52 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„/Wer spitzig dünneu naslöcher hât, der ist ain kriegerSie sehen, an den Naslöchern kann man den Charakter erkennen.

und kriegt gern. wer grôzeu naslöcher hât und

weiteu, der hât klain weishait. wer an der nasen langeu

naslöcher hât und dünneu, der ist gæch und ain tôr und

leiht. wer praiteu naslöcher hât, der ist unkäusch. Wem

diu naslöcher sêr offen sint, der ist zornig von nâtûr.“

(Konrad von Megenberg: Das Buch der Natur.)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1225 x aufgerufen

„Jeder unserer Wähler bekommt ein kleines Taschenaquarium.“

g. | Mittwoch, 19. Januar 2011, 05:20 | Themenbereich: 'so dies und das'

ist nun seit Jahren das einzige Versprechen einer politischen Partei, das ich vorbehaltlos begrüßen kann.

Es ist hinreichend konkret, um überprüfbar zu sein und lässt sich somit problemlos von den Wählerinnen und Wählern (soviel Zeit muss sein!) nach der Wahl einfordern. Die Partei kann dieses Versprechen auch nicht relativieren, etwa mit Verweis auf die Haushaltslage oder den Koalitionspartner, schließlich ist die Rede von einem kleinen Taschenaquarium, somit wäre auch ein Ein-Fisch-Aquarium (wie wäre es mit einem Guppy? (durchaus noch wahrheitsgemäß und auch finanzierbar.

Ein Taschenaquarium wollte ich schon immer haben, vielleicht in Form eines Plexiglaswürfels, mit einer kleinen Buchse dran wie bei den Strandbällen, zum Wechseln des Wassers und zum Füttern des Fisches? Das wäre schön. (Und etwas zum Essen, wenn es hart auf hart kommt, hätte man auch immer dabei.)

Außenpolitisch ist der Forderung nach einer Sprengung der Erdkugel, schließlich ist die Situation aussichtslos, durchaus zuzustimmen. Außerdem gäbe es einen wunderschönen Knall.

Innenpoltisch ist die Forderung nach Zwangseinführung des Alkoholismus nur zu unterstützen (Riesling und Spätburgunder für alle!).

Seien Sie doch mal ehrlich: Sind wir nicht alle für den gemäßigten Fortschritt im Rahmen der Gesetze?

Es ist hinreichend konkret, um überprüfbar zu sein und lässt sich somit problemlos von den Wählerinnen und Wählern (soviel Zeit muss sein!) nach der Wahl einfordern. Die Partei kann dieses Versprechen auch nicht relativieren, etwa mit Verweis auf die Haushaltslage oder den Koalitionspartner, schließlich ist die Rede von einem kleinen Taschenaquarium, somit wäre auch ein Ein-Fisch-Aquarium (wie wäre es mit einem Guppy? (durchaus noch wahrheitsgemäß und auch finanzierbar.

Ein Taschenaquarium wollte ich schon immer haben, vielleicht in Form eines Plexiglaswürfels, mit einer kleinen Buchse dran wie bei den Strandbällen, zum Wechseln des Wassers und zum Füttern des Fisches? Das wäre schön. (Und etwas zum Essen, wenn es hart auf hart kommt, hätte man auch immer dabei.)

Außenpolitisch ist der Forderung nach einer Sprengung der Erdkugel, schließlich ist die Situation aussichtslos, durchaus zuzustimmen. Außerdem gäbe es einen wunderschönen Knall.

Innenpoltisch ist die Forderung nach Zwangseinführung des Alkoholismus nur zu unterstützen (Riesling und Spätburgunder für alle!).

Seien Sie doch mal ehrlich: Sind wir nicht alle für den gemäßigten Fortschritt im Rahmen der Gesetze?

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1002 x aufgerufen

Tageslosung

g. | Dienstag, 18. Januar 2011, 07:17 | Themenbereich: 'amuse gueule'

»Ich - antiamerikanisch?? Ich hab geweint, als Winnetou starb!«

(Harry Rowohlt)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1158 x aufgerufen

Pali-Tücher und Dosenschleim

g. | Montag, 17. Januar 2011, 05:23 | Themenbereich: 'Begegnungen'

Nicht, dass ich früher, also etwa zu der Zeit als ich über Altamont erschrak und dankbaren Toten zuhörte, nicht auch mal Uniform getragen hätte. In meinem Führerscheinbild bin ich ja mit Haaren bis auf die Schulter, Fusselbart und Parka abgelichtet. Freaks nannten wir uns, damals in der guten alten Zeit, als Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler und Almdudler („Hm? Schmeckt irgendwie nach alten Socken, nicht?“ ) noch ein Geheimtipp für Geschmacksperversler war, Hippies nannten uns die Anderen. Natürlich diente das Aussehen der Abgrenzung gegen Spießer und Nazis und habichvergessen. Wir wollten anders sein und jeder sollte das erkennen können. „Geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht passt!“ schallte es uns entgegen, das Problem war natürlich, dass es uns hier nicht gepasst hat und drüben auch nicht. So weit so gut: wir und die anderen.

Nun ist das mit den Israelis und den Palästinensern so eine Sache: erstens sind sie auf der anderen Seite des Mittelmeeres und ich habe ja so meine Schwierigkeiten, wenn man sich in Konflikte anderer Leute dergestalt einmischt, dass man Partei ergreift. Wie man eigentlich wissen könnte, ist das bei Konflikten meist so, dass nicht die Einen Recht und die Anderen Unrecht haben, auf welche Seite soll man sich also stellen? Auf die Richtige natürlich! Klar, sowieso, genau!

Es gibt ja viele gut Gründe, israelische Politik zu kritisieren, die Siedlungspolitik beispielsweise, die einen Kompromiss über Land & Wasser zunehmend erschwert, oder oder …

Es ist auch richtig, dass in diesem Konflikt die Israelis die Stärkeren sind, nur kann man sich dann einfach, wenn auch nur symbolisch, auf die Seite der Schwächeren schlagen?

Was ich damit sagen will: ich habe so meine Schwierigkeiten mit dem Tragen der Kufiya habe, auch und gerade, wenn es nur ein modisches Accessoire ist und der Träger über den Hintergrund nichts weiß.

Sago habe ich als Kind einmal probiert und dann nie wieder. Irgendwelche Fruchtsäfte wurden mit Zucker und eben Perlsago aufgekocht und es entstand ein dicker, süßer Schleim. Örks! Meine Mutter meinte, dass Kinder doch Süßes mögen und folglich würde mir auch Sago schmecken. Die These hat nicht hingehauen, Graupen seien gesund und wohlschmeckend, war auch so eine These, die bei mir nicht verfangen hat. Man kann den Perlsago auch mit Milch und Zucker aufkochen, wenn Sahne zu teuer ist und daraus eine Art Pannacotta herstellen. Schmeckt auch ziemlich scheiße. Sago hat noch einen Nachteil: die Kügelchen oder Klümpchen lösen sich nicht vollständig auf und so entsteht … Ich glaube, hier sollte ich die Schilderung abbrechen. Fassen wir zusammen: Nicht schön, nicht wohlschmeckend und die Konsistenz ist nur was für die ganz Harten.

Vor ein paar Tagen nun war es in der Bahn so voll wie es im Winter an jedem Tag ist, weil die S-Bahn GmbH Jahr für Jahr vom Winter überrascht wird. Zu wenige Züge, die zudem noch kürzer sind und seltener fahren führen zu drangvoller Enge. Wer nicht unbedingt zur Arbeit oder Schule muss, kann auf andere Tageszeiten ausweichen. Wem dies nicht vergönnt ist, der hat eben Pech gehabt. Manche Fahrgäste wollen von den Zugabfertigern wissen, wann es wieder besser wird, oder wann der nächste Zug nach da und da kommt. Damit keine falschen Auskünfte gegeben werden können, wird das Personal nicht informiert. Das leuchtet doch ein. Wenn jemand pünktlich irgendwo sein muss, dann hat er eben Pech gehabt.

Da an einigen Bahnhöfen auch gebaut wird, müssen Kräne umgesetzt werden, Zugänge zum Bahnsteig geschlossen und die Fahrgäste zu anderen, behelfsmäßigen Zugängen geleitet werden. Die Bauarbeiter wissen nur, dass „jetze hier dicht gemacht“ wird, wo man jetzt zum Zug kommt aber nicht: „mir hat keener wat jesacht“. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist oder kein geeignetes Schuhwerk für Umwege durch Schneewehen angezogen hat, der hat einfach Pech gehabt.

So weit alles klar?

Jetzt machen wir einen großen zeitlichen Sprung: wir haben alle Hindernisse überwunden, sind auch bereits auf dem Bahnsteig, Füße und Hände lassen sich nur noch unter Schmerzen verwenden, das Schneegestöber pudert einen vorschriftmäßig ein und auch die Brille und die Haare bekommen so viel ab, dass, wenn man es in die Bahn geschafft hat und der Schnee zu tauen anfängt, Tropfen für Tropfen an der Nase entlang, zuerst nach vorne zur Spitze und dann in einem eleganten Schwung am Nasenflügel, der Schwerkraft folgend, auf Oberlippe, Unterlippe und vorwärts zum Kinn, dort sich sammelnd, in den Schal fließen kann. Es gibt natürlich auch Tropfen, die sich hinter dem Ohr vereinigend ohne Umschweife in den Schaal fallen lassen. Irgendwo auf dem Haupt des Menschen gibt es eine Wasserscheide.

Wir stehen also auf dem Bahnsteig, der Zug fährt ein. Der allergrößte Teil der Menschen, die zur Arbeit müssen, bleibt apathisch stehen. Entweder kommt man mit oder eben nicht, drängeln bringt nicht viel. Meistens kommt man ja mit, es sei denn man muss mit der Ringbahn fahren, dann hat man eben Pech gehabt. Ich muss nicht auf den Ring, also bleibe ich stehen, bis der Zug hält und die Türen aufgehen. Ich will einen Schritt nach vorne und in die Bahn einsteigen, als sich ein junger Mann, mit spärlichem Bartwuchs und Topffrisur, mit Pudelmütze und Pali-Tuch vor mich drängelt, um einen halben Schritt später im Zug festzustellen: „Ist ja alles voll hier!“ Was macht der Lackel eigentlich so früh auf dem Bahnsteig, kann der nicht wie jeder anständige Student zu Hause seinen Rausch ausschlafen?

Die anderen zwanzig Fahrgäste drängeln sich an dem Pali-Tuch-Träger vorbei (wetten, dass er ziemlich weit fahren muss und dass sich auf den folgenden Stationen wieder alle an ihm vorbei müssen?) in den Wagon. Wir stehen wie die eingelegten Sardellen eng an eng. Ich denke an meine Zeitung, die ich wohl wieder nicht lesen werde und ergebe mich in mein Schicksal. Der Zug ruckt an, festhalten ist nicht nötig und wäre auch nicht möglich. Jeder hat seine Arme am Körper, die Masse stützt sich gegenseitig. Plötzlich entsteht eine Unruhe. Der Pali-Mann kramt in seinem Beutel und holt eine kleines Döschen und einen Kaffelöffel heraus. Er öffnet die Dose und ein grau-weißer Schleim erscheint unter dem Deckel, mit Bröckchen drin. Das Zeug sieht aus wie das Katzenfutter, das ich manchmal meinen Mädels aufmachen muss. Die finden das klasse, gesund und wohlschmeckend, ich muss jedes Mal meinen Kopf wegdrehen, weil es ekelhaft aussieht und penetrant nach Fisch riecht (übrigens: Frischer Fisch ist etwas anderes, der riecht nämlich nicht nach Fisch). Mit leeren Augen löffelt das Pali-Männchen seinen Pannacottaersatz mit alten Heringstücken darin, die Fahrgäste um ihn herum – so auch ich – kämpfen bei Anblick und Geruch dieses Zeugs mit … Aber an dieser Stelle sollten wir, denke ich, den Bericht abbrechen.

Ob es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen dem Tragen von Pali-Tüchern und dem Genuss von Dosenschleim? Irgendetwas Tiefenpsychologisches, an dem sich unsere Schulweisheit bislang die Zähne ausgebissen hat?

Nun ist das mit den Israelis und den Palästinensern so eine Sache: erstens sind sie auf der anderen Seite des Mittelmeeres und ich habe ja so meine Schwierigkeiten, wenn man sich in Konflikte anderer Leute dergestalt einmischt, dass man Partei ergreift. Wie man eigentlich wissen könnte, ist das bei Konflikten meist so, dass nicht die Einen Recht und die Anderen Unrecht haben, auf welche Seite soll man sich also stellen? Auf die Richtige natürlich! Klar, sowieso, genau!

Es gibt ja viele gut Gründe, israelische Politik zu kritisieren, die Siedlungspolitik beispielsweise, die einen Kompromiss über Land & Wasser zunehmend erschwert, oder oder …

Es ist auch richtig, dass in diesem Konflikt die Israelis die Stärkeren sind, nur kann man sich dann einfach, wenn auch nur symbolisch, auf die Seite der Schwächeren schlagen?

Was ich damit sagen will: ich habe so meine Schwierigkeiten mit dem Tragen der Kufiya habe, auch und gerade, wenn es nur ein modisches Accessoire ist und der Träger über den Hintergrund nichts weiß.

Sago habe ich als Kind einmal probiert und dann nie wieder. Irgendwelche Fruchtsäfte wurden mit Zucker und eben Perlsago aufgekocht und es entstand ein dicker, süßer Schleim. Örks! Meine Mutter meinte, dass Kinder doch Süßes mögen und folglich würde mir auch Sago schmecken. Die These hat nicht hingehauen, Graupen seien gesund und wohlschmeckend, war auch so eine These, die bei mir nicht verfangen hat. Man kann den Perlsago auch mit Milch und Zucker aufkochen, wenn Sahne zu teuer ist und daraus eine Art Pannacotta herstellen. Schmeckt auch ziemlich scheiße. Sago hat noch einen Nachteil: die Kügelchen oder Klümpchen lösen sich nicht vollständig auf und so entsteht … Ich glaube, hier sollte ich die Schilderung abbrechen. Fassen wir zusammen: Nicht schön, nicht wohlschmeckend und die Konsistenz ist nur was für die ganz Harten.

Vor ein paar Tagen nun war es in der Bahn so voll wie es im Winter an jedem Tag ist, weil die S-Bahn GmbH Jahr für Jahr vom Winter überrascht wird. Zu wenige Züge, die zudem noch kürzer sind und seltener fahren führen zu drangvoller Enge. Wer nicht unbedingt zur Arbeit oder Schule muss, kann auf andere Tageszeiten ausweichen. Wem dies nicht vergönnt ist, der hat eben Pech gehabt. Manche Fahrgäste wollen von den Zugabfertigern wissen, wann es wieder besser wird, oder wann der nächste Zug nach da und da kommt. Damit keine falschen Auskünfte gegeben werden können, wird das Personal nicht informiert. Das leuchtet doch ein. Wenn jemand pünktlich irgendwo sein muss, dann hat er eben Pech gehabt.

Da an einigen Bahnhöfen auch gebaut wird, müssen Kräne umgesetzt werden, Zugänge zum Bahnsteig geschlossen und die Fahrgäste zu anderen, behelfsmäßigen Zugängen geleitet werden. Die Bauarbeiter wissen nur, dass „jetze hier dicht gemacht“ wird, wo man jetzt zum Zug kommt aber nicht: „mir hat keener wat jesacht“. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist oder kein geeignetes Schuhwerk für Umwege durch Schneewehen angezogen hat, der hat einfach Pech gehabt.

So weit alles klar?

Jetzt machen wir einen großen zeitlichen Sprung: wir haben alle Hindernisse überwunden, sind auch bereits auf dem Bahnsteig, Füße und Hände lassen sich nur noch unter Schmerzen verwenden, das Schneegestöber pudert einen vorschriftmäßig ein und auch die Brille und die Haare bekommen so viel ab, dass, wenn man es in die Bahn geschafft hat und der Schnee zu tauen anfängt, Tropfen für Tropfen an der Nase entlang, zuerst nach vorne zur Spitze und dann in einem eleganten Schwung am Nasenflügel, der Schwerkraft folgend, auf Oberlippe, Unterlippe und vorwärts zum Kinn, dort sich sammelnd, in den Schal fließen kann. Es gibt natürlich auch Tropfen, die sich hinter dem Ohr vereinigend ohne Umschweife in den Schaal fallen lassen. Irgendwo auf dem Haupt des Menschen gibt es eine Wasserscheide.

Wir stehen also auf dem Bahnsteig, der Zug fährt ein. Der allergrößte Teil der Menschen, die zur Arbeit müssen, bleibt apathisch stehen. Entweder kommt man mit oder eben nicht, drängeln bringt nicht viel. Meistens kommt man ja mit, es sei denn man muss mit der Ringbahn fahren, dann hat man eben Pech gehabt. Ich muss nicht auf den Ring, also bleibe ich stehen, bis der Zug hält und die Türen aufgehen. Ich will einen Schritt nach vorne und in die Bahn einsteigen, als sich ein junger Mann, mit spärlichem Bartwuchs und Topffrisur, mit Pudelmütze und Pali-Tuch vor mich drängelt, um einen halben Schritt später im Zug festzustellen: „Ist ja alles voll hier!“ Was macht der Lackel eigentlich so früh auf dem Bahnsteig, kann der nicht wie jeder anständige Student zu Hause seinen Rausch ausschlafen?

Die anderen zwanzig Fahrgäste drängeln sich an dem Pali-Tuch-Träger vorbei (wetten, dass er ziemlich weit fahren muss und dass sich auf den folgenden Stationen wieder alle an ihm vorbei müssen?) in den Wagon. Wir stehen wie die eingelegten Sardellen eng an eng. Ich denke an meine Zeitung, die ich wohl wieder nicht lesen werde und ergebe mich in mein Schicksal. Der Zug ruckt an, festhalten ist nicht nötig und wäre auch nicht möglich. Jeder hat seine Arme am Körper, die Masse stützt sich gegenseitig. Plötzlich entsteht eine Unruhe. Der Pali-Mann kramt in seinem Beutel und holt eine kleines Döschen und einen Kaffelöffel heraus. Er öffnet die Dose und ein grau-weißer Schleim erscheint unter dem Deckel, mit Bröckchen drin. Das Zeug sieht aus wie das Katzenfutter, das ich manchmal meinen Mädels aufmachen muss. Die finden das klasse, gesund und wohlschmeckend, ich muss jedes Mal meinen Kopf wegdrehen, weil es ekelhaft aussieht und penetrant nach Fisch riecht (übrigens: Frischer Fisch ist etwas anderes, der riecht nämlich nicht nach Fisch). Mit leeren Augen löffelt das Pali-Männchen seinen Pannacottaersatz mit alten Heringstücken darin, die Fahrgäste um ihn herum – so auch ich – kämpfen bei Anblick und Geruch dieses Zeugs mit … Aber an dieser Stelle sollten wir, denke ich, den Bericht abbrechen.

Ob es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen dem Tragen von Pali-Tüchern und dem Genuss von Dosenschleim? Irgendetwas Tiefenpsychologisches, an dem sich unsere Schulweisheit bislang die Zähne ausgebissen hat?

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

... 734 x aufgerufen

In der Bahn

g. | Freitag, 14. Januar 2011, 05:59 | Themenbereich: 'Begegnungen'

Der Zug hält, Gedränge beim Aus- und Einsteigen. Ich lese konzentriert einen Artikel von Harald Schuhmann im Tagesspiegel. Ein Satz, gesprochen von einer hellen Frauenstimme, dringt vom Bahnsteig herein:

„Ficken, Fressen, Saufen, Rauchen und …“ Dann wehte der Wind ihre weiteren Worte weg. Mit wem sie wohl über was geredet hat?

„Ficken, Fressen, Saufen, Rauchen und …“ Dann wehte der Wind ihre weiteren Worte weg. Mit wem sie wohl über was geredet hat?

Permalink (7 Kommentare) Kommentieren

... 780 x aufgerufen

Ein Weib

g. | Donnerstag, 13. Januar 2011, 05:38 | Themenbereich: 'amuse gueule'

Sie hatten sich beide so herzlich lieb,

Spitzbübin war sie, er war ein Dieb.

Wenn er Schelmenstreiche machte,

Sie warf sich aufs Bette und lachte.

Der Tag verging in Freud und Lust,

Des Nachts lag sie an seiner Brust.

Als man ins Gefängnis ihn brachte,

Sie stand am Fenster und lachte.

Er ließ ihr sagen: »O komm zu mir,

Ich sehne mich so sehr nach dir,

Ich rufe nach dir, ich schmachte« –

Sie schüttelt' das Haupt und lachte.

Um sechse des Morgens ward er gehenkt,

Um sieben ward er ins Grab gesenkt;

Sie aber schon um achte

Trank roten Wein und lachte.

(Heinrich Heine)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 976 x aufgerufen

Die Wahrheit über die Mondlandung

g. | Mittwoch, 12. Januar 2011, 05:34 | Themenbereich: 'auf Reisen'

Pucalpa ist eine Stadt am Rio Ucayali im Amazonasgebiet von Peru. Wenn Sie von Pucalpa zunächst das Passagierschiff flussabwärts nehmen bis etwa Contamana und dann mit dem Peque Peque, das seinen Namen vom Geräusch des Außenbordmotors erhalten hat, noch etwas weiter, dann erst links Richtung Pampa Hermosa und dann noch mal rechts und um ein paar Ecken, dann landen sie an einem Ort an einem Flüsschen, der nur aus einem Häuschen besteht. Der Ort hat meines Wissens keinen Namen. In dem Häuschen, das nur aus Holzresten zusammengeflochten war und wahrscheinlich nicht mehr existiert, lebte Ende der 70er Jahre Jorge, der sich und seine Familie durch das Fällen und Verkaufen von tropischen Edelholzbäumen ernährte. Damals war er etwa Mitte 30. Ob er noch lebt?

Das Flüsschen war zu dieser Jahreszeit, außerhalb der Regenzeit, etwa 20 m breit, das Land, das es zu dieser Jahreszeit an dieser Stelle gab, war mit Regenwald bedeckt. Der tropische Regenwald ist eine ganz eigene Welt, vom Fluss aus stellt er sich als 40 m hohe grüne Wand dar. Tiere sind selten zu sehen, aber permanent zu hören. Das hat etwas Unheimliches. Insbesondere Papageien lärmen und streiten sich ohne Pause, nur gelegentlich von den durchdringenden Schreien von Brüllaffen unterbrochen. Zu sehen sind die Affen nie. Vögel, insbesondere Aras kann man, wenn sie einen Ausflug ins Freie über den Flüssen machen, von Zeit zu Zeit erblicken, alle anderen Tiere, außer Insekten aller Art, nur höchst selten. Der Regenwald ist auch voller Geschichten. Werner Herzog hat eine davon in Szene gesetzt.

Wer im Wald und auf dem Fluss ist, erzählt und hört gerne Geschichten. Fernsehen und Radio waren damals sehr, sehr selten. Von den Shipibos beispielsweise, einem in dieser Gegend ansässigen Volk, wird erzählt, dass sie die Flussdelfine für Götter halten, die von Zeit zu Zeit junge Frauen des Nachts in ihren Hütten aufsuchen, um mit ihnen ein Kind zu zeugen, das dann, da es ja ein Kind der Götter ist, vom ganzen Stamm aufgezogen und von allen bevorzugt behandelt wird. (Charmante Lösung eines gesellschaftlichen Problems, nicht?)

Jorge war für seine Verhältnisse ein kluger, nachdenklicher und gebildeter Mann, mit dem wir halbe Nächte am Flussufer über Empfängnisverhütung ( „Weißt du, G. wir haben jetzt zwei Kinder, das genügt eigentlich. Jetzt passen wir auf.“ Ich nickte, Jorges Frau flüsterte uns zu, dass sie drei Kinder hätten, aber eines an schlechtem Wasser gestorben sei.) über die Erhaltung des Waldes ( „Wir sind jetzt verpflichtet für jeden gefällten Baum, zwei neue zu pflanzen. Ich mache das, nur: wer kontrolliert das hier draußen?“ ) und vieles andere, diskutierten.

Eines Abends saßen wir am Fluss am Lagerfeuer und neben dem Kerosinkocher und tranken ein lauwarmes Bier. Bier ist hier immer lauwarm, da Gaskühlschränke so teuer sind, dass sie kaum jemand besitzt. Beim durchdringenden Schrei eines Aras fiel mir fast die Flasche aus dem Gesicht, als er mir sein, im flackernden Schein des Feuers nur undeutlich auszumachendes Gesicht zuwandte:

„Sag mal, glaubst du, dass die Amerikaner auf dem Mond waren?“

Er sah mich gespannt an.

Klar, wollte ich gerade anheben. Ich habe es im Fernsehen gesehen, wie sie gelandet sind. Jorges Frau stellte den Kocher ab und stellte den Topf mit der Fischsuppe zwischen uns. Wir aßen und tranken, kaum wahrnehmbar wehte vom Fluss her ein leichter Wind über die kaum hundert Quadratmeter große, gerodete Fläche, die am Rande mit Kochbananen und Papaya bepflanzt war, in der Luft konnte man einen feucht-süßlichen Geruch wahrnehmen. Nach dem Essen wandte er mir wieder sein Gesicht zu und sagte:

„Die Amerikaner? Da Oben?“

Er deutete mit seiner Hand auf den satten Vollmond, der über unserer kleinen Lichtung im Wald hoch oben über den 40 m hohen Baumwipfeln am Himmel stand.

„Das glaube ich nicht!“

Ich blickte nach oben, ein großer Vogel flog durch mein Sichtfeld. Ich hatte plötzlich den Eindruck, dass es still geworden sei, im Regenwald hinter Pucalpa in Peru.

Ich sah ihn wieder an. In diese Stille sollte ich die Behauptung aufstellen, dass die Amerikaner tatsächlich auf dem Mond gelandet waren? Ich wäre mir wie ein blöder Aufschneider und Lügner vorgekommen. So zuckte ich nur mit den Achseln und lächelte hilflos.

Was meinen Sie, waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond?

Das Flüsschen war zu dieser Jahreszeit, außerhalb der Regenzeit, etwa 20 m breit, das Land, das es zu dieser Jahreszeit an dieser Stelle gab, war mit Regenwald bedeckt. Der tropische Regenwald ist eine ganz eigene Welt, vom Fluss aus stellt er sich als 40 m hohe grüne Wand dar. Tiere sind selten zu sehen, aber permanent zu hören. Das hat etwas Unheimliches. Insbesondere Papageien lärmen und streiten sich ohne Pause, nur gelegentlich von den durchdringenden Schreien von Brüllaffen unterbrochen. Zu sehen sind die Affen nie. Vögel, insbesondere Aras kann man, wenn sie einen Ausflug ins Freie über den Flüssen machen, von Zeit zu Zeit erblicken, alle anderen Tiere, außer Insekten aller Art, nur höchst selten. Der Regenwald ist auch voller Geschichten. Werner Herzog hat eine davon in Szene gesetzt.

Wer im Wald und auf dem Fluss ist, erzählt und hört gerne Geschichten. Fernsehen und Radio waren damals sehr, sehr selten. Von den Shipibos beispielsweise, einem in dieser Gegend ansässigen Volk, wird erzählt, dass sie die Flussdelfine für Götter halten, die von Zeit zu Zeit junge Frauen des Nachts in ihren Hütten aufsuchen, um mit ihnen ein Kind zu zeugen, das dann, da es ja ein Kind der Götter ist, vom ganzen Stamm aufgezogen und von allen bevorzugt behandelt wird. (Charmante Lösung eines gesellschaftlichen Problems, nicht?)

Jorge war für seine Verhältnisse ein kluger, nachdenklicher und gebildeter Mann, mit dem wir halbe Nächte am Flussufer über Empfängnisverhütung ( „Weißt du, G. wir haben jetzt zwei Kinder, das genügt eigentlich. Jetzt passen wir auf.“ Ich nickte, Jorges Frau flüsterte uns zu, dass sie drei Kinder hätten, aber eines an schlechtem Wasser gestorben sei.) über die Erhaltung des Waldes ( „Wir sind jetzt verpflichtet für jeden gefällten Baum, zwei neue zu pflanzen. Ich mache das, nur: wer kontrolliert das hier draußen?“ ) und vieles andere, diskutierten.

Eines Abends saßen wir am Fluss am Lagerfeuer und neben dem Kerosinkocher und tranken ein lauwarmes Bier. Bier ist hier immer lauwarm, da Gaskühlschränke so teuer sind, dass sie kaum jemand besitzt. Beim durchdringenden Schrei eines Aras fiel mir fast die Flasche aus dem Gesicht, als er mir sein, im flackernden Schein des Feuers nur undeutlich auszumachendes Gesicht zuwandte:

„Sag mal, glaubst du, dass die Amerikaner auf dem Mond waren?“

Er sah mich gespannt an.

Klar, wollte ich gerade anheben. Ich habe es im Fernsehen gesehen, wie sie gelandet sind. Jorges Frau stellte den Kocher ab und stellte den Topf mit der Fischsuppe zwischen uns. Wir aßen und tranken, kaum wahrnehmbar wehte vom Fluss her ein leichter Wind über die kaum hundert Quadratmeter große, gerodete Fläche, die am Rande mit Kochbananen und Papaya bepflanzt war, in der Luft konnte man einen feucht-süßlichen Geruch wahrnehmen. Nach dem Essen wandte er mir wieder sein Gesicht zu und sagte:

„Die Amerikaner? Da Oben?“

Er deutete mit seiner Hand auf den satten Vollmond, der über unserer kleinen Lichtung im Wald hoch oben über den 40 m hohen Baumwipfeln am Himmel stand.

„Das glaube ich nicht!“

Ich blickte nach oben, ein großer Vogel flog durch mein Sichtfeld. Ich hatte plötzlich den Eindruck, dass es still geworden sei, im Regenwald hinter Pucalpa in Peru.

Ich sah ihn wieder an. In diese Stille sollte ich die Behauptung aufstellen, dass die Amerikaner tatsächlich auf dem Mond gelandet waren? Ich wäre mir wie ein blöder Aufschneider und Lügner vorgekommen. So zuckte ich nur mit den Achseln und lächelte hilflos.

Was meinen Sie, waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond?

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 852 x aufgerufen

Tageslosung

g. | Dienstag, 11. Januar 2011, 06:08 | Themenbereich: 'amuse gueule'

„Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte.“oder wie es Adorno ausdrückte:

(Georg Büchner: Lenz)

„In Krahl, da hausen die Wölfe.“

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 893 x aufgerufen

Wem die Stunde schlägt

g. | Montag, 10. Januar 2011, 05:39 | Themenbereich: 'Begegnungen'

Meine erste Armbanduhr habe ich mit 14 zur Konfirmation erhalten. Mitte der 60er Jahre war es keineswegs üblich, dass Kinder Uhren besaßen, vielmehr war es wie der Kauf des ersten Füllers in der zweiten Klasse der Grundschule ein ritualisiertes Ereignis. Uhren waren teuer, man bekam sie zur Konfirmation oder Firmung als erste Stufe des Erwachsenwerdens.

Ich bin in einer Neubausiedlung am Waldrand aufgewachsen und natürlich haben wir Kinder im Wald gespielt. Wir haben Baumhäuser gebaut, Gefangene befreit und Dämme in den kleinen Bach gebaut, der nur wenige Schritte in den Wald hinein, floss. Unser so geschaffener kleiner See wurde mit Krebsen, Molchen und Forellen bestückt, die wir im nahe gelegenen Flüsschen einsammelten.

Dabei behielten wir immer auch die Zeit im Auge bzw. im Ohr, denn parallel zum Lernen der Uhr ( „Wenn der große Zeiger oben auf der Zwölf steht und der kleine Zeiger bei der Drei, dann ist es genau drei Uhr. Wenn der kleine Zeiger auf der Drei steht und der Große auch auf der Drei, dann ist es viertel vier.“ ) wurde uns auch beigebracht auf die Kirchturmuhr zu hören. Die dunkle Glocke schlägt die Stunden, die Helle die Viertelstunden. Man muss nur mitzählen. Damit das auch klappt, wurde bei jeder Gelegenheit, also immer wenn die Kirchturmuhr anschlug und meine Eltern oder meine Brüder daran dachten, geübt. Bong, Bong, Bong! „Hörst du? Zuerst die dunkle Glocke. Na?“ Ich musste dann mitzählen und dann die Stunde sagen. „Jetzt die helle Glocke, hörst du?“ Bing. Viertel vier, ganz einfach. So konnten wir als Kinder immer feststellen, wie spät es war. Insbesondere Im Sommer, wenn es lange hell ist, war das wichtig. Mein Vater kam kurz nach sechs von der Arbeit nach Hause und kurz danach gab es Abendbrot, zu dem wir uns alle versammelten. Wenn man nicht pünktlich kam, gab es Ärger und da wir gelernt hatten, auf die Uhr zu hören, gab es auch keine Entschuldigung. Na gut, gelegentlich durfte man es im Eifer des Spiels auch mal vergessen. Aber eben nur als Ausnahme.

Noch heute zähle ich im Stillen mit, wenn Glocken ertönen. Gelernt ist schließlich gelernt.

Inzwischen bekommen Kinder Uhren wohl schon viel früher und es besteht keine Notwendigkeit mehr auf die Glockenschläge zu achten.

Letztens wollte ein junger Mann von mir wissen, wie spät es eigentlich sei. Bevor ich den Ärmel meiner dicken Winterjacke hochziehen konnte, schlug die Uhr an und so habe ich einfach, ohne nachzudenken, mitgezählt.

Der junge Mann wurde ungeduldig und fragte sich wohl, was ich da tue.

„Viertel nach drei“ sagte ich zu ihm.

„Woher wollen Sie das wissen?“

„Die Uhr hat gerade geschlagen.“

„Das wäre mir viel zu mühsam“ meinte er und ging.

Tja, dachte ich, keine Uhr haben, aber auf den Glockenschlag zu hören, mühsam finden.

Schade eigentlich, dass niemand mehr darauf hört, welche Stunde es geschlagen hat.

Ich bin in einer Neubausiedlung am Waldrand aufgewachsen und natürlich haben wir Kinder im Wald gespielt. Wir haben Baumhäuser gebaut, Gefangene befreit und Dämme in den kleinen Bach gebaut, der nur wenige Schritte in den Wald hinein, floss. Unser so geschaffener kleiner See wurde mit Krebsen, Molchen und Forellen bestückt, die wir im nahe gelegenen Flüsschen einsammelten.

Dabei behielten wir immer auch die Zeit im Auge bzw. im Ohr, denn parallel zum Lernen der Uhr ( „Wenn der große Zeiger oben auf der Zwölf steht und der kleine Zeiger bei der Drei, dann ist es genau drei Uhr. Wenn der kleine Zeiger auf der Drei steht und der Große auch auf der Drei, dann ist es viertel vier.“ ) wurde uns auch beigebracht auf die Kirchturmuhr zu hören. Die dunkle Glocke schlägt die Stunden, die Helle die Viertelstunden. Man muss nur mitzählen. Damit das auch klappt, wurde bei jeder Gelegenheit, also immer wenn die Kirchturmuhr anschlug und meine Eltern oder meine Brüder daran dachten, geübt. Bong, Bong, Bong! „Hörst du? Zuerst die dunkle Glocke. Na?“ Ich musste dann mitzählen und dann die Stunde sagen. „Jetzt die helle Glocke, hörst du?“ Bing. Viertel vier, ganz einfach. So konnten wir als Kinder immer feststellen, wie spät es war. Insbesondere Im Sommer, wenn es lange hell ist, war das wichtig. Mein Vater kam kurz nach sechs von der Arbeit nach Hause und kurz danach gab es Abendbrot, zu dem wir uns alle versammelten. Wenn man nicht pünktlich kam, gab es Ärger und da wir gelernt hatten, auf die Uhr zu hören, gab es auch keine Entschuldigung. Na gut, gelegentlich durfte man es im Eifer des Spiels auch mal vergessen. Aber eben nur als Ausnahme.

Noch heute zähle ich im Stillen mit, wenn Glocken ertönen. Gelernt ist schließlich gelernt.

Inzwischen bekommen Kinder Uhren wohl schon viel früher und es besteht keine Notwendigkeit mehr auf die Glockenschläge zu achten.

Letztens wollte ein junger Mann von mir wissen, wie spät es eigentlich sei. Bevor ich den Ärmel meiner dicken Winterjacke hochziehen konnte, schlug die Uhr an und so habe ich einfach, ohne nachzudenken, mitgezählt.

Der junge Mann wurde ungeduldig und fragte sich wohl, was ich da tue.

„Viertel nach drei“ sagte ich zu ihm.

„Woher wollen Sie das wissen?“

„Die Uhr hat gerade geschlagen.“

„Das wäre mir viel zu mühsam“ meinte er und ging.

Tja, dachte ich, keine Uhr haben, aber auf den Glockenschlag zu hören, mühsam finden.

Schade eigentlich, dass niemand mehr darauf hört, welche Stunde es geschlagen hat.

Permalink (1 Kommentar) Kommentieren

... 970 x aufgerufen

Fundstücke 1.KW 2011 und Reste 2010

g. | Freitag, 7. Januar 2011, 06:24 | Themenbereich: 'Fundstuecke'

Über Glaubensfragen und den Stolz einer säkularen Gesellschaft

von Jan Philipp Reemtsma

Jürgen Nielsen-Sikora über Ernst Jünger

Permalink (5 Kommentare) Kommentieren

... 1196 x aufgerufen

... ältere Einträge