Georg Forster: Reise um die Welt 77

(Zweeter Aufenthalt auf den Societäts-Inseln)

(Zweeter Aufenthalt auf den Societäts-Inseln)

g. | Donnerstag, 25. Februar 2010, 06:02 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„Dort kam uns der Loots, Herr Gilbert, mit der Nachricht entgegen, daß die drey Canonen-Schüsse, imgleichen eine Salve aus dem kleine Gewehre, blos als Signale wären abgefeuert worden, dadurch man uns, wegen eines mit den Indianern entstandenen Streits, hätte zurückrufen wollen. Der Capitain stand auch schon, an der Spitze eines Commando See-Soldaten, in der Nachbarschaft, und zween von den Eingebohrnen, die sich seitwärts niedergehuckt hatten, riefen uns ganz schüchtern, einmal über das andre WÒA, d.i. Freund! zu. Anfänglich vermutheten wir, daß die Entwendung von Herrn CLERKS’S Gewehr zu dieser Mißhelligkeit Anlaß gegeben habe, und wunderten uns, daß man deshalb so fürchterliche Anstalten gemacht hatte: Gleichwohl kam es im Grunde auf eine noch weit unbedeutendere Kleinigkeit an. Unser Böttcher war nemlich, bey Ausbesserung der Wasserfässer, nicht achtsam genug auf sein Handbeil gewesen; also hatte ein Indianer die Gelegenheit ersehen und war damit entlaufen. Um nun dies kostbare Instrument, wovon gleichwohl noch zwölf Stück auf dem Schiffe vorräthig waren, wiederum herbeyzuschaffen, ließ der Capitain, sogleich einige doppelte große Canots in Beschlag nehmen, ohnerachtet diese Fahrzeuge gar nicht einmal hiesigen Indianern zugehörten, sondern blos des Handels wegen von den benachbarten Inseln herbey gekommen waren, und folglich an dem ganzen Vorfall unschuldig seyn mußten. So befremdend indessen den Indianern dies Verfahren auch vorkommen mogte, so hatte es doch den Nutzen, daß sie Herrn CLERK’S Gewehr auf der Stelle zurück brachten. Um nun auch noch das Böttcher-Beil wieder zu bekommen, mußte noch ein Canot confisciret werden. Der Eigenthümer, der selbst in diesem Fahrzeug und keines Vergehens sich bewußt war, machte Miene, sein angefochtenes Eigenthum zu vertheidigen, indem er einen Speer ergrif, und damit nach dem Capitain zielte. Dieser legte aber sein Gewehr an, gebot dem Indianer, den Wurfspieß von sich zu werfen, und schoß ihm, weil er nicht gleich Lust dazu bezeigte, ohne weitere Umstände eine Ladung Hagel durch die Faust und durchs dicke Bein, daß er, wegen der geringen Entfernung des Schusses, vor Schmerz zu Boden stürzte. Damit noch nicht zufrieden, ward Befehl gegeben, daß vom Schiffe aus drey Canonen, eine nach der andern, gegen die höchste Spitze der Insel hin, abgefeuert werden sollten.“

(Forster S. 660/1)

Eskalation und Sippenhaft.

(seitwärts niedergehuckt, Misshelligkeit, Handbeil, eine Gelegenheit ersehen und entlaufen)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1351 x aufgerufen

Sprachspiele 11

g. | Mittwoch, 24. Februar 2010, 05:47 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (* 6. Mai 1871 in München; † 31. März 1914 in Meran) ist einer der bekanntesten Dichter, die sich mit Sprachspielen auseinandersetzten.

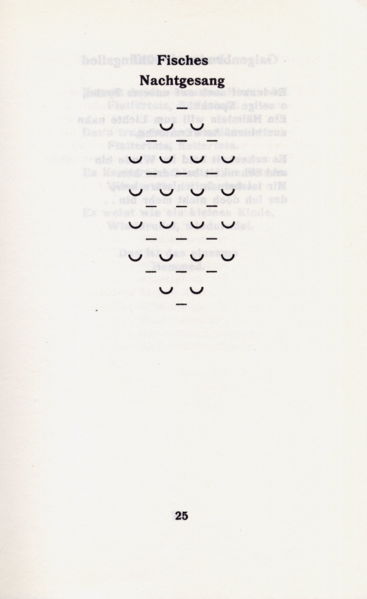

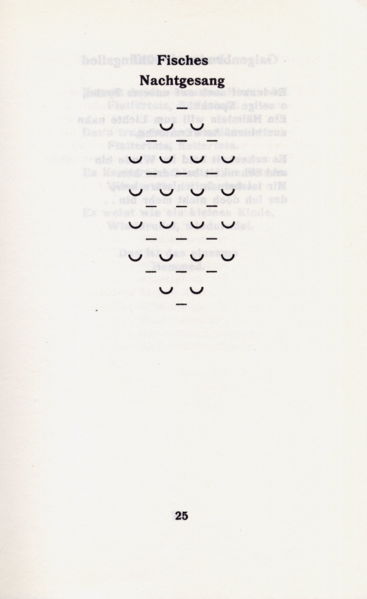

1895 trafen sich acht Freunde auf dem Galgenberg bei Werder und trugen Lieder und Gedicht vor. Fisches Nachtgesang kennt jeder:

Die Galgenlieder erschienen erstmals 1905 bei Bruno Cassirer in Berlin. Die acht Freunde nannten sich die Galgenbrüder, verzehrten selbstredend Henkersmahlzeiten und nannten die Kellnerin in ihrem Wirtshaus Sophie die Henkersmaid.

1895 trafen sich acht Freunde auf dem Galgenberg bei Werder und trugen Lieder und Gedicht vor. Fisches Nachtgesang kennt jeder:

Die Galgenlieder erschienen erstmals 1905 bei Bruno Cassirer in Berlin. Die acht Freunde nannten sich die Galgenbrüder, verzehrten selbstredend Henkersmahlzeiten und nannten die Kellnerin in ihrem Wirtshaus Sophie die Henkersmaid.

Galgenbruders Lied

an Sophie, die Henkersmaid

Sophie, mein Henkersmädel,

komm, küsse mir den Schädel!

Zwar ist mein Mund

ein schwarzer Schlund –

doch du bist gut und edel!

Sophie, mein Henkersmädel,

komm, streichle mir den Schädel!

Zwar ist mein Haupt

des Haars beraubt -

doch du bist gut und edel!

Sophie, mein Henkersmädel,

komm, schau mir in den Schädel!

Die Augen zwar,

sie fraß der Aar -

doch du bist gut und edel!

Der Werwolf

Ein Werwolf eines Nachts entwich

von Weib und Kind, und sich begab

an eines Dorfschullehrers Grab

und bat ihn: Bitte, beuge mich!

Der Dorfschulmeister stieg hinauf

auf seines Blechschilds Messingknauf

und sprach zum Wolf, der seine Pfoten

geduldig kreuzte vor dem Toten:

,Der Werwolf, – sprach der gute Mann,

,des Weswolfs, Genitiv sodann,

,dem Wemwolf, Dativ, wie man’s nennt,

,den Wenwolf, – damit hat’s ein End’.‘

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle,

er rollte seine Augenbälle.

Indessen, bat er, füge doch

zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!

Der Dorfschulmeister aber mußte

gestehn, daß er von ihr nichts wußte.

Zwar Wölfe gäb’s in großer Schar,

doch ‚Wer‘ gäb’s nur im Singular.

Der Wolf erhob sich tränenblind –

er hatte ja doch Weib und Kind!!

Doch da er kein Gelehrter eben,

so schied er dankend und ergeben.

Permalink (1 Kommentar) Kommentieren

... 663 x aufgerufen

Georg Forster: Reise um die Welt 77

(Reise von den Societäts- nach den freundschaftlichen Inseln)

(Reise von den Societäts- nach den freundschaftlichen Inseln)

g. | Dienstag, 23. Februar 2010, 06:07 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

“Indem wir den Anker auswarfen, erhaschte ein Indianer das Senkbley, und riß es mit einem Stück der daran befestigten Leine ab. Man bat ihn, es wieder herauszugeben, er hörte aber nicht auf den Capitain, der ihn durch gütliches Zureden zu gewinnen suchte. Es ward also eine Kugel durch sein Canot geschossen; allein das ließ er sich nicht anfechten, sondern ruderte gelassen auf die andere Seite des Schiffs. Wir wiederholten ihm unser voriges Verlangen; da indessen auch dieses nicht fruchten wollte; so wurde die Forderung etwas nachdrücklicher, nemlich durch eine Ladung Hagel unterstützt. Nun ward er auf einmal folgsam; er ruderte nach den Vordertheil des Schiffes hin, wo ein Strick über Bord hieng, und an dieses knüpfte er die Leine nebst dem Bley fest. Mit diesem Ersatz waren aber seine besser denkenden Landsleute noch nicht zufrieden; sondern sie warfen ihn zur Strafe aus seinem Canot, so daß er sich mit Schwimmen ans Land retten mußte, und der begangenen Dieberey wegen von den Vortheilen des Tauschhandels ausgeschlossen blieb, welchen die übrigen, nach wie vor, fortsetzten.“

(Forster S. 652)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 610 x aufgerufen

Georg Forster: Reise um die Welt 76

(Zweeter Aufenthalt auf den Societäts-Inseln)

(Zweeter Aufenthalt auf den Societäts-Inseln)

g. | Donnerstag, 18. Februar 2010, 04:59 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„Dem hochgelahrten TUTAWAÏ schien damit gedient zu seyn, daß er Gelegenheit fand, seine Wissenschaft auszukramen. Es schmeichelte seiner Eigenliebe, daß wir ihm so aufmerksam zuhörten; und dies vermogte ihn auch sich über diese Materie mit mehr Geduld und Beharrlichkeit herauszulassen, als wir sonst von den flüchtigen und lebhaften Einwohnern dieser Inseln gewohnt waren. Im Ganzen scheint die Religion aller dieser Insulaner das sonderbarste System der Vielgötterey zu seyn, das jemals erdacht worden. Nur wenige Völker sind so elend und so ganz mit den Bedürfnissen der Selbsterhaltung beschäftigt, daß sie darüber gar nicht an den Schöpfer denken, und versuchen sollten, sich einen, wenn gleich noch so unvollständigen Begriff von ihm zu machen. Diese Begriffe scheinen vielmehr seit jenen Zeiten, da sich Gott den Menschen unmittelbar offenbarte, durch mündliche Erzählungen unter allen Nationen verblieben, und aufbehalten zu seyn. Vermittelst einer solchen Fortpflanzung der ehemaligen göttlichen Offenbarung, hat sich denn auch zu TAHITI und auf den übrigen SOCIETÄTS-INSELN, noch ein Funken davon erhalten, dieser nemlich, daß sie ein höchstes Wesen glauben, durch welches alles Sichtbare und Unsichtbare erschaffen, und hervorgebracht worden. Die Geschichte zeigt aber, daß alle Nationen, wenn sie die Eigenschaften dieses allgemeinen und unbegreiflichen Geistes näher untersuchen wollten, die Schranken, welche der Schöpfer unsern Sinnes- und Verstandes-Kräften vorgeschrieben, bald mehr bald minder überschritten, und dadurch gemeiniglich zu den thörigsten Meynungen verleitet würden. Daher geschahe es, daß die Eigenschaften der Gottheit durch eingeschränkte Köpfe, die sich von der höchsten Vollkommenheit keinen Begriff machen konnten, gar bald personificirt oder als besondere Wesen vorgestellet wurden. Auf diese Art entstand jene ungeheure Zahl von Göttern und Göttinnen; ein Irrthum gebahr den anderen, und da jeder Mensch ein angebohrnes Verlangen hegt, von Gott sich einen Begriff zu machen; so brachte der Vater, das, was er davon wußte, in der ersten Erziehung auch seinen Kindern bey. Indessen vermehrte sich das Geschlecht der Menschen, und fieng gar bald an, sich in unterschiende Stände zu theilen. Durch diesen eingeführten Unterschied in den Ständen ward verhältnißweise die Befriedigung der Sinnlichkeit einigen erleichtert, andern aber erschwert. Wenn nun unter denjenigen, welchen sie erschweret wurden, ein Mann von besondern Fähigkeiten war, der den allgemeinen Hang seiner Mitbrüder zu Anbetung eines höheren Wesens bemerkte; so geschah es oft, (und ich möchte fast sagen, immer) daß er diese herrschende Neigung mißbrauchte. Zu dem Ende suchte der Betrüger die Verstandeskräfte des großen Haufens zu fesseln und sich denselben zinsbar zu machen. Die Vorstellungen, welche er ihnen von der Gottheit beybrachte, mußten seinen Absichten behülflich seyn, und deshalb pflanzte er dem Volke, das bisher von Natur eine kindliche Liebe zu Gott als seinem Wohlthäter fühlte, nun Furcht und Schrecken ein. Eben so dünkt mich, ist auch auf den Societäts-Inseln zugegangen.“Die Schöpfungsmythen aus dem Geist des Pflöckelns erklären, darauf muss man auch erst kommen.

(Forster S. 632/3)

(die flüchtigen und lebhaften Einwohner, einer solchen Fortpflanzung der ehemaligen göttlichen Offenbarung, bald mehr bald minder, zu den törichtesten Meinungen verleitet, eingeschränkte Köpfe, angeborenes Verlangen, gar bald anfangen, zinsbar zu machen, seinen Absichten behilflich)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1298 x aufgerufen

Sprachspiele 10

g. | Mittwoch, 17. Februar 2010, 06:03 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

Beim Spielen mit Sprache kann man sich auch Wörter ausdenken, deren Klang für die gerade benötigten Zwecke tauglich erscheint:

Aber: ist es nicht tatsächlich notwendig, eine Bezeichnung für jene mal pink, mal grüner als grün sich krawallig um Toilettensteine schmiegende Kunstwollmatten zu (er)finden? Ich habe ja da immer ein bisschen Sorge, mir die Füße zu verätzen.

Wenn man nach dem Besuch der Toilette wieder im Esszimmer der Gastgeberin oder des Gastgebers auftaucht, könnte man sich die Feststellung

Manchmal erfindet sich unsere Sprache ja auch selbstständig schöne neue Wörter: Rohlingsspindel zum Beispiel.

Und dann gibt es noch diesen Verein für Habichvergessen, der uns von Zeit zu Zeit so wundersame Wörter wie Klapprechner und Taschentelefon schenkt, auf dass wir dem Gebrauch von Dingenskirchen abschwören.

“Quirmt Quirme, quirmt!“Oder sich mehr oder weniger verkrampft über den Labenz zu freuen.

Aber: ist es nicht tatsächlich notwendig, eine Bezeichnung für jene mal pink, mal grüner als grün sich krawallig um Toilettensteine schmiegende Kunstwollmatten zu (er)finden? Ich habe ja da immer ein bisschen Sorge, mir die Füße zu verätzen.

Wenn man nach dem Besuch der Toilette wieder im Esszimmer der Gastgeberin oder des Gastgebers auftaucht, könnte man sich die Feststellung

“Eine interessante Klofußumpuschelung habt ihr da in eurem Badezimmer!“verkneifen und entspannt, völlig ohne ironischen Beiklang die Schönheit des Utensils oder das Preisbewusstsein der Gastgeber loben. Das wäre doch schön.

Manchmal erfindet sich unsere Sprache ja auch selbstständig schöne neue Wörter: Rohlingsspindel zum Beispiel.

Und dann gibt es noch diesen Verein für Habichvergessen, der uns von Zeit zu Zeit so wundersame Wörter wie Klapprechner und Taschentelefon schenkt, auf dass wir dem Gebrauch von Dingenskirchen abschwören.

Permalink (15 Kommentare) Kommentieren

... 977 x aufgerufen

Georg Forster: Reise um die Welt 75

(Zweeter Aufenthalt auf den Societäts-Inseln)

(Zweeter Aufenthalt auf den Societäts-Inseln)

g. | Dienstag, 16. Februar 2010, 05:56 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„Nach Verlauf zwoer Stunden kamen wir wieder, und unterdessen daß das Essen aufgetragen ward, erzählte uns Capitain COOK ganz umständlich, wie es bey der Zurichtung hergegangen war. Er hatte alles selbst mit angesehen, und da wir uns über diesen Gegenstand noch nirgends ausführlich erklärt haben; so will ich, zum Besten meiner Leser, des Capitains Beschreibung hier wörtlich einrücken. 1 Drey Kerls ergriffen ein Schwein, das ohngefähr 50 Pfund schwer seyn mogte, legten es auf den Rücken, und erstickten es, indem sie ihm queer über den Hals einen dicken Stock drückten, so, daß an jeder Seite einer mit seinem ganzen Körper darauf ruhte. Der dritte hielt die Hinterbeine, und, um alle Luft im Leibe zu verschließen, stopfte er dem Schwein ein Büschel Gras in den Hintern. Nach Verlauf von 10 Minuten war das Schwein todt. Während dieser Zeit hatten zween andre ein Feuer angemacht, um den sogenannten Ofen durchzuheizen, der aus einer Grube unter der Erde bestand, darinn eine Menge Steine aufgepackt waren. An diesem Feuer wardt das todte Schwein gesengt, und zwar so gut als hätten wirs in heißem Wasser gebrühet. Um es vollends rein zu machen, trugen sie es an das See-Ufer, rieben es dort mit Sand und Kieseln, und spülten es hernach wiederum sauber ab. Darauf ward es an den vorigen Ort zurückgebracht und auf frische Blätter gelegt, um auch von innen rein gemacht zu werden. In dieser Absicht ward der Bauch geöffnet, hiernächst der äußere Speck abgelöset, auf grüne Blätter bey Seite gelegt, und dann das Eingeweide herausgeschnitten; letzteres wurde sogleich in einem Korbe weggetragen und auch nicht wieder zum Vorschein gebracht; doch ich bin überzeugt, daß sie es nicht weggeworfen haben. Zuletzt nahmen sie das Blut und das innere Fett heraus, jenes ward auf grüne Blätter, dieses aber zu dem vorher schon abgesonderten Speck geschüttet. Nachdem hierauf das Schwein nochmals, von außen und innen, mit frischem Wasser abgewaschen war, steckten sie etliche heiße Steine in den Bauch, und ließen solche in die Höhlung der Brust hinunter fallen, stopften auch eine Anzahl frischer Blätter dazwischen ein. Mittlerweile war der Ofen, der aus einer mit Steinen ausgefüllten Grube oder Vertiefung in der Erde bestand, sattsam durchgeheizt; man nahm also das Feuer und die Steine, bis auf die unterste Schicht, weg, die so eben als gepflastert war. Auf diese ward das Schwein mit dem Bauch zu unterst gelegt; das Fett und Speck aber, nachdem es sorgfältig abgewaschen, ward in einem langen Troge, der aus einem jungen Pisangstamm ausdrücklich dazu ausgehöhlet worden, neben das Schwein gestellt. In das Blut warf man einen heißen Stein, damit es sich verdicken oder gerinnen mögte, alsdenn wurden kleine Portionen davon in Blätter gewickelt, und auch diese, nebst einer Menge Brodfrucht und Pisangs in den Ofen gebracht. Hierauf bedeckten sie alles mit frischem Laube, und dann mit dem Rest der geheizten Steine. Über diese wurde wieder eine Schicht Blätter hingestreuet und zuletzt noch allerhand Steine und Erde, hoch darüber aufgehäufet. Während der Zeit, daß dies Gericht unter der Erde stobte, deckten die Leute den Tisch; das heißt, sie breiteten an einem Ende des Hauses eine Menge grüne Blätter auf die Erde. Nach Verlauf zwoer Stunden und zehn Minuten ward der Ofen geöffnet und alles herausgezogen. Die Gäste setzten sich rund um die Blätter, die Eingebohrnen an das eine und wir an das andere Ende. Da wo WIR saßen, ward das Schwein aufgetragen; an jener Seite aber, welche die Indianer eingenommen hatten, ward das Fett und das Blut hingesetzt, welches beydes sie auch allein verzehrten und für ungemein schmackhaft ausgaben. Dagegen ließen wir uns das Fleisch nicht minder gut schmecken, weil es in der That ganz vortreflich zubereitet war, auch die Leute, welche die Küche besorgten, in allen Stücken eine nachahmenswerthe Reinlichkeit beobachtet hatten. 2- Kaum war das Schwein zerlegt, als die angesehensten Befehlshaber und ERRIOYS gemeinschaftlich darüber herfielen und ganze Hände voll des Bluts und des Fetts auf einmal verschlangen. Überhaupt aßen alle unsre Tischgenossen mit ungewöhnlicher Gierigkeit, indeß die armen TAUTAUS, die in großer Menge um uns her standen, sich an dem bloßen Zusehen genügen lassen mußten, denn für sie blieb auch nicht ein Bissen übrig. Unter allen Zuschauern waren OREA’S Frau und Tochter die einzigen die etwas bekamen, und beyde wickelten ihre Portionen sorgfältig in Blätter, um sie an einem abgesonderten Platze zu verzehren. Hier schien es, daß die Frauensleute essen dürfen, was durch Männer zubereitet und ausgetheilt wird; bey andern Gelegenheiten aber war es uns vorgekommen, als ob gewisse Leute NICHT essen dürften, was von dieser oder jener Person in der Familie war berühret worden. Doch können wir nicht eigentlich bestimmen, nach was für Regeln sie sich in diesem Stücke richten mögen. Zwar sind die TAHITIER nicht das einzige Volk, wo die Männer von den Weibern abgesondert speisen; vielmehr ist diese Gewohnheit auch bey einigen Nationen unter den NEGERN, imgleichen bey den Einwohnern auf Labrador eingeführt. Allein, so wohl jene NEGER, als auch die ESKIMAUX, bezeigen überhaupt eine ganz ungewöhnliche Verachtung für das andere Geschlecht, und eben diese mag denn auch Schuld daran seyn, daß sie nicht gemeinschaftlich mit ihren Frauen essen wollen. Bey den TAHITIERN hingegen, wo den Weibern in allen übrigen Stücken so gut und artig begegnet wird, muß jene befremdliche Ungeselligkeit noch eine andre Ursach zum Grunde haben, die sich vielleicht künftig einmal, vermittelst genauer Beobachtungen, wird entdecken lassen.“Der inzwischen berühmte Erdofen.

1 Aus Capitain COOKS gedruckter Reisebeschreibung gezogen.

2So weit Capitain COOK.

(Forster S. 626-9)

(so eben als gepflastert, stobte)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 600 x aufgerufen

Georg Forster: Reise um die Welt 74

(Nachricht vom zweeten Besuch auf der Insel Tahiti)

(Nachricht vom zweeten Besuch auf der Insel Tahiti)

g. | Donnerstag, 11. Februar 2010, 05:50 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„Einer unserer Seeleute suchte sich diese unruhigen Augenblicke zu Nutze zu machen, um unbemerkt nach der Insel zu entwischen. Man ward ihn aber gewahr, als er darnach hinschwamm und sahe zugleich einige Canots herbeyrudern, die ihn vermuthlich aufnehmen wollten; der Capitain ließ ihm also gleich durch eins von unsern Booten nachsetzen, ihn mit Gewalt zurückbringen und zur Strafe für diesen Versuch vierzehn Tage lang in Ketten legen. Allem Anschein nach, war die Sache zwischen ihm und den Insulanern förmliche verabredet; denn sie hätten vielleicht eben so viel Nutzen davon gehabt, einen Europäer unter sich zu behalten, als dieser gefunden haben würde, unter IHNEN zu bleiben. Wenn man erwägt, wie groß der Unterschied ist, der zwischen der Lebensart eines gemeinen Matrosen am Bord unsers Schiffes, und dem Zustande eines Bewohners dieser Insel statt findet; so läßt sich leicht einsehen, daß es jenem nicht zu verdenken war, wenn er einen Versuch wagte, den unzählbaren Mühseligkeiten einer Reise um die Welt zu entgehen, und wenn er, statt der mancherley Unglücksfälle die ihm zur See droheten, ein gemächliches, sorgenfreyes Leben in dem herrlichsten Clima von der Welt, zu ergreifen wünschte. Das höchste Glück, welches er vielleicht in Engelland hätte erreichen können, versprach ihm lange nicht so viel Annehmlichkeiten, als er, bey der bescheidenen Hoffnung, nur so glücklich als ein ganz gemeiner Tahitier zu leben, vor sich sahe. Er durfte sich nicht schmeicheln, bey seiner Zurückkunft nach England von den MÜhseligkeiten der Reise um die Welt in Frieden ausruhen zu können, sondern mußte sich vielmehr gefaßt machen, sogleich wieder auf ein andres Schiff abgegeben zu werden, und bey eben so ungesunder, elender Kost, eben solchen Mühseligkeiten, eben solchen Nachtwachen und Gefahren, als er kaum überstanden hatte, von neuem wieder entgegen zu gehen. Sollte es ihm aber auch wirklich geglückt seyn, auf eine oder die andere Art zum ruhigen Genuß des Lebens zu gelangen; so mußte er doch immer besorgen, mitten in seinen Freuden, gewaltsamerweise zum Dienst geworben, und wider seinen Willen zum Streit fürs Vaterland gezwungen zu werden, mithin. Entweder sein Leben in der Blüthe seiner Jahre zu verlieren, oder das traurige Schicksal eines elenden Krüppels zu haben. Gesetzt aber, er hätte das alles vermeiden können, so mußte er sich in England doch wenigstens dahin bequemen, sein tägliches Brod im Schweiß seines Angesichts zu verdienen, und die Wirkung jenes allgemeinen Fluchs zu empfinden, die TAHITI nicht erreichet zu haben scheint, oder wenigstens fast gar nicht daselbst gefühlet wird. Unser gemeines Volk ist nun einmal zu lauter Plackereyen und zu beständigen Arbeiten bestimmt. Ehe man den geringsten Gebrauch vom Korne machen kann, muß erst gepflügt, geerndtet, gedroschen und gemahlen, ja es muß hundertmal mehr davon gebauet werden, als der Ackersmann selbst verbrauchen kann, theils um das Vieh zu erhalten, ohne dessen Hülfe kein Feldbau bestehet, theils auch, um das Ackergeräth und viel andre Dinge dafür anzuschaffen, die jeder Landwirth selbst verfertigen könnte, wenn die Weitläufigkeit des Feldbaues ihm Zeit und Muße dazu übrig ließe. Der Kaufmann, der Handwerksmann, der Künstler, müssen alle eben so arbeitsam seyn, um dem Landmanne das Korn und Brod wieder abzuverdienen. Wie ist hingegen beym Tahitier das alles so ganz anders! Wie glücklich, wie ruhig lebt nicht der! Zwey oder drey Brodfruchtbäume, die beynahe ohne alle Handanlegung fortkommen, und fast eben so lange tragen, als der, welcher sie gepflanzt hat, leben kann; drey solche Bäume sind hinreichend, ihm drey Viertheile des Jahres hindurch, Brod und Unterhalt zu geben! Was er davon nicht frisch weg essen kann, wird gesäuert, und als ein gesundes, wohlschmeckendes Nahrungsmittel, für die übrigen Monathe aufbewahret.“

(Forster S. 595-7)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 638 x aufgerufen

Sprachspiele 9

g. | Mittwoch, 10. Februar 2010, 06:40 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

Spiele mit dem Klang von Sprache können auch sehr komplex sein:

Für Eilige: dschinn1 (htm, 2 KB)

(Mit Dank an Kristof)

Die DchinnsÜbrigens, wenn sie Lust haben, schreiben sie doch das Gedicht ab und sprechen es Silbe für Silbe halblaut nach. Sie werden sehen, es ist ein völlig anderes Empfinden, wenn sich die Klänge und Bedeutungen Wort für Wort und Zeile für Zeile entfalten, die Klang- und Sinneinheiten strukturieren.

Wall, Hafen

und Stadt,

alle schlafen,

und glatt

zerschellen

die Wellen,

sie schwellen

nur matt.

Und ein Tönen

fern erwacht,

banges Stöhnen

ist’s in der Nacht.

Erde zittert

angsterschüttert,

denn sie wittert

böse Macht.

Ein Geisterflüstern

berührt das Ohr.

Es taucht im Düstern

Ein Zwerg empor.

Die Flut bezwingt er

und überspringt er,

auf Wogen schwingt er

sich mählich vor.

Tiefe Bässe brummen!

Echo trägt es fort.

Dumpf, wie Glockensummen

an verwunschnem Ort, –

wie der Menge Surren,

wie des Pöbels Knurren,

das mit wirrem Murren

tötet jedes Wort.

Das sind die Grabesstimmen

der Dschinns! O welch ein Graus!

Entflieht! Entflieht dem schlimmen

Gezücht! Ins Kellerhaus!

Daß keiner Zeit verscherze!

Denn schon erlischt die Kerze,

des Schattens frost’ge Schwärze

dehnt sich gespenstisch aus.

Seht ihr, wie sich’s wirbelnd, rasselnd

schemenhaft heranbewegt?

Horch! Der Taxus wird wie prasselnd’

Dürrholz splitternd weggefegt.

Durch das Grausen, durch die nächt’ge,

wächst die Horde, die verdächt’ge,

wie die fahle, unheilträcht’ge

Wolke, die den Zunder trägt.

Da sind sie! Laßt uns Allah loben,

daß uns beschützt dies Erdgeschoß.

Welch ein Getös! Welch wütig Toben

von dieser Drachen eklem Troß!

Des Giebels Balken muß sich biegen,

wie Halme, die im Winde fliegen.

Es knarren Täfelung und Stiegen.

Am Tor klirrt das rost’ge Schloß.

Ein Höllenlärm! Dies Heulen und Gezeter!

Weh uns! Jetzt trifft der Polterschlag aufs Dach!

Das dröhnt! Erbarm dich, Gott meiner Väter!

Dem Schreckensheer weicht das Meer selbst willensschwach.

Es ächzt der Bau in allen Balkenlagen.

Das Haus scheint wie vom Sturme weggetragen,

als sollt’ es straks in wildem Strudel jagen.

Und wieder donnert jählings Krach auf Krach!

O Muhamed! Laß der Dämonen

ungläubige Schar vorüberziehen.

Mit heil’gem Eifer will ich’s lohnen,

an deinem Grabe will ich knien.

Gib, daß der Spuk mich nicht bedränge,

daß mich der Gluthauch nicht versenge.

Laß mich der Tollwut ihrer Fänge,

laß ihren Krallen mich entfliehn.

Ah! Sie wenden! Andre Wege

nimmt der Rotte Sturmgebraus.

Schwächer wird die Wucht der Schläge

gegen das bedrohte Haus.

Wie sie klirrend, kreischend weichen

und am Forst vorüberstreichen,

wanken selbst die stolzen Eichen

vor dem satanstollen Saus.

Noch rauscht es her, verschwommen

wie aus entlegner Welt.

Will’s gehen – will’s wiederkommen?

Es wogt und kämpft im Feld.

Wie Zirpen schwirrt’s, von großen

Heuschrecken ausgestoßen,

wie Hagel, der in Schloßen

aufs Zinkdach niederfällt.

Fremde Laute hallen,

weit uns hergesandt,

wie ein Hörnerschallen

von Arabiens Land,

wie ein seltsam Singen

will es zu uns dringen, -

traumverlor’nes Klingen,

das im Traum uns bannt.

Die Dschinns, der Öde

toddüstres Heer,

ziehn wild und schnöde

in Nacht daher.

Es ist ihr Grollen

wie Wellenrollen

in unruhvollen

tiefinnern Meer.

Auch das Gelle

sänftigt sich,

wie die Welle

formlos wich, -

wie die leise

Seufzerweise,

dem zum Preise,

der verblich.

Und droben

kein Schall!

Zerstoben

der Schwall.

So gehen

Ideen,

verwehen

im All.

(Victor Hugo, in der Übersetzung/Nachdichtung von Sigmar Mehring)

Für Eilige: dschinn1 (htm, 2 KB)

(Mit Dank an Kristof)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 789 x aufgerufen

Georg Forster: Reise um die Welt 73

(Nachricht vom zweeten Besuch auf der Insel Tahiti)

(Nachricht vom zweeten Besuch auf der Insel Tahiti)

g. | Dienstag, 9. Februar 2010, 06:15 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„Überhaupt fiel uns bey dem Anblick der Tahitischen Flotte die Seemacht jener alten Republicaner ein, und wir nahmen in der Folge Anlaß, beyde noch näher mit einander zu vergleichen. Das einzige abgerechnet, daß die Griechen Metalle hatten, mochten ihre Waffen sonst wohl eben so einfach, und ihre Art zu fechten, eben so unregelmäßig seyn als die Tahitischen, was auch Vater HOMER, als Dichter, nur immer daran verschönern mag. Die vereinte Macht von ganz Griechenland, die ehemals gegen Troja in See gieng, konnte nicht viel beträchtlicher seyn, als die Flotte, mit welcher O-TU die Insel EIMEO anzugreifen gedachte; und ich kann mir die MILLE CARINÆ* eben nicht viel furchtbarer vorstellen, als eine Flotte Tahitischer Kriegs-Canots, deren eins von funfzig bis zu einhundert und zwanzig Ruderer erfordert. Die Schiffart der alten Griechen erstreckte sich nicht viel weiter, als heut zu Tage die Tahitische. Von einer Insel stach man zur andern herüber, das war alles. Die damaligen Seefahrer im Archipelagus, richteten bey der Nacht ihren Lauf nach den Sternen; und so machen es die auf der Südsee noch jetzt ebenfalls. Die Griechen waren brav; und daß es die Tahitier nicht minder seyn müssen, beweisen die vielen Narben ihrer Befehlshaber. Auch dünkt es mir sehr wahrscheinlich, daß man sich hier zu Lande, wenn es zur Schlacht kommen soll, in eine Art von Raserey zu versetzen sucht, dergestalt, daß die Bravour der TAHITIER blos eine Art von künstlich erregtem Grimm ist. Und, so wie uns HOMER die Schlacht der Griechen beschreibt, scheint es, daß jener Heroismus, der alle die von ihm besungenen Wunder hervorbrachte, im Grunde eben auch nichts anders war. Wir wollen einmal diese Parallele weiter verfolgen. HOMERS Helden werden als übernatürlich große und starke Leute geschildert; auf eben die Art haben die TAHITISCHEN Befehlshaber, der Statur und schönen Bildung nach, so viel vor dem gemeinen Mann voraus, daß sie fast eine ganz andere ART von Menschen zu seyn scheinen. Natürlicherweise wird eine mehr als gewöhnliche Menge von Speise dazu erfordert, um einen mehr als gewöhnlichen Magen zu füllen. Daher rühmt der griechische Dichter von seinen trojanischen Helden, daß sie gar stattliche Mahlzeiten gethan, und eben das läßt sich auch von den TAHITISCHEN Befehlshabern sagen. Überdem haben es beyde Nationen mit einander gemein, daß sie eine wie die andere, am Schweinefleisch Geschmack finden. Beyde kommen in der Einfalt der Sitten überein und ihre eigenthümlichen Charactere sind durch Gastfreyheit, Menschenfreundschaft und Gutherzigkeit, fast in gleichem Grade, vor andern ausgezeichnet. Sogar in ihrer politischen Verfassung findet sich eine Ähnlichkeit. Die Eigenthümer der Tahitischen Districte sind mächtige Herren, die gegen O-TUH nicht mehr Ehrerbietung haben, als die griechischen Helden gegen ihren AGAMEMNON; und vom gemeinen Mann ist in der Iliade so wenig die Rede, daß er unter den Griechen von keiner größeren Bedeutung gewesen zu seyn scheint, als die TAUTAUS in der Südsee. Die Ähnlichkeit beyder Völker ließe sich meines Erachtens noch wohl in mehreren Stücken sichtbar machen; alein es war mit blos darum zu thun, sie durch einen Wink anzudeuten, und nicht durch eine lang gedehnte Vergleichung die Geduld der Leser zu mißbrauchen. Das Angeführte ist wohl Beweis genug, daß Menschen, bey einem gleichen Grade von Cultur, auch in den entferntesten Welttheilen einander ähnlich seyn können. Indessen würde es mir sehr leyd thun, wenn diese flüchtigen Anmerkungen unglücklicherweise einen oder den andern gelehrten Projectmacher auf eine unrechte Spur bringen sollten. Die Thorheit, Stammbäume der Nationen zu entwerfen, hat noch kürzlich viel Unheil in der Geschichte veranlaßt, und die Egypter und Chineser auf eine wunderbare Art zu Verwandten machen wollen. Es wäre daher wohl zu wünschen, daß sie nicht ansteckend werden und weiter um sich greifen mögte.“*mille carinæ:Ovid Metamorphosen 12, 37-38

(Forster S. 593-5)

Ein kluger Vergleich Tahitis mit Homers Griechenland.

(einen mehr als gewöhnlichen Magen zu füllen, gar stattliche Mahlzeiten)

Permalink (1 Kommentar) Kommentieren

... 818 x aufgerufen

Georg Forster: Reise um die Welt 72

(Nachricht vom zweeten Besuch auf der Insel Tahiti)

(Nachricht vom zweeten Besuch auf der Insel Tahiti)

g. | Donnerstag, 4. Februar 2010, 06:21 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

“Um diese Zeit erfuhren wir, daß MAHEINE die Tochter eines im Thal Matavai wohnhaften Befehlshabers, Namens TOPERRI, geheyrathet habe. Einer unsrer jungen See-Offiziere, von dem sich diese Nachricht herschrieb, rühmte uns, daß er bey der Verheyrathung zugegen gewesen sei, und die dabey vorgefallnen Ceremonien mit angeshen habe; als wir ihn aber um die Beschreibung derselben ersuchten, gestand er, »daß sie zwar sehr sonderbar gewesen wären, doch könne er sich keiner insbesondere erinnern, wisse auch nicht WIE er sie erzählen solle.« Auf solche Art entgieng uns eine merkwürdige Entdeckung, die wir bey dieser Gelegenheit über die Gebräuche dieses Volks hätten machen können; und es war zu bedauern, daß kein verständigerer Beobachter zugegen gewesen, der wenigstens das was er GESEHEN, auch hätte ERZÄHLEN können.”Bei allen zum Teil zeittypischen Beschränkungen von Forsters Weltsicht, das Beharren auf möglichst exakten und “verständigen” Schilderungen ist zukunftweisend.

(Forster S. 580)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 870 x aufgerufen

... ältere Einträge