E.T.A. Hoffmann: Die Automate II

g. | Montag, 18. April 2011, 07:51 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

Der redende Türke machte allgemeines Aufsehen, ja er brachte die ganze Stadt in Bewegung, denn jung und alt, vornehm und gering strömte vom Morgen bis in die Nacht hinzu, um die Orakelsprüche zu vernehmen, die von den starren Lippen der wunderlichen lebendigtoten Figur den Neugierigen zugeflüstert wurden. Wirklich war auch die ganze Einrichtung des Automats von der Art, daß jeder das Kunstwerk von allen ähnlichen Tändeleien, wie sie wohl öfters auf Messen und Jahrmärkten gezeigt werden, gar sehr unterscheiden und sich davon angezogen fühlen mußte.Die Exposition einer unerhörten Begebenheit.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 644 x aufgerufen

E.T.A. Hoffmann: Die Automate I

g. | Freitag, 15. April 2011, 06:53 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

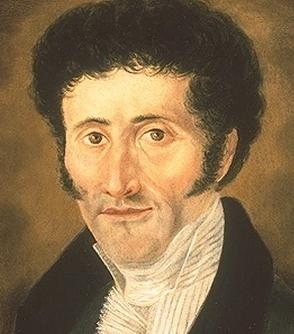

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (1776-1822), der später aus Bewunderung für Mozart den Wilhelm gegen Amadeus eintauschte, war nicht nur Kammergerichtsrat und in dieser Eigenschaft mit der juristischen Bewertung der Ansichten und Aktivitäten der Burschenschafter und Turnerbünde befasst, sondern auch Musiker, Zeichner und natürlich Schriftsteller.

Er ist einer der wenigen Erzähler aus dieser Zeit, die bis heute gelesen werden. Von Jacques Offenbach, der eine Oper über seine Erzählungen komponierte bis zu den historisierenden Kriminalromanen aus jüngster Zeit, beschäftigte er seine Leser.

Schön finde ich das Hörspiel nach ETA Hoffmann, trotz des etwas betulichen Tonfalls: Nussknacker und Mausekönig (Habe ich mal erwähnt, dass wir als Kinder verzückt vor dem Radio saßen, wenn es Hörspiele gab?)

(E.T.A.Hoffmann, Quelle)

Eine der bekanntesten Novellensammlungen Hoffmanns sind „Die Serapionsbrüder“. Für die Druckfassung spann er eine Rahmenhandlung, in der einige literarisch gebildete Freunde über Probleme der Kunst diskutieren und als fiktive Autoren der Erzählungen auftreten, um die einzelnen Novellen herum.

Wir springen gleich zum dritten Abschnitt, der wie immer zunächst durch die Rahmenhandlung eingeleitet wird:

Der Titel „Die Automate“ ist einfach die Mehrzahl von der Automat, heute würde man die Automaten schreiben.

In der Novelle treten wie in „Der Dichter und der Komponist“, die im ersten Abschnitt der Serapionsbrüder erzählt wird, ebenfalls Ferdinand als Dichter und Ludwig als Musiker auf. Hoffmann dachte in dieser Zeit offensichtlich viel über seine beiden Talente, das Komponieren und das Dichten nach, und über das Verhältnis der beiden Künste. Man könnte „Die Automate“ wahrscheinlich auch mit Gewinn unter diesem Gesichtspunkt lesen. Er plante noch weitere Erzählungen über die beiden Freunde.

Über den Zusammenhang der beiden Novellen schrieb Hoffmann als Vorbemerkung zum Teilabdruck von „Die Automate“ in der ‚Allgemeinen Musikalischen Zeitung’ (16. Jg., Nr. 6, 9. Februar 1814) :

Im Oktober 1813 wohnte er einer Vorführung der Musikautomaten von J.G. Kauffmann in Dresden bei.

Nach einer Spukgeschichte, die in die Rahmenhandlung integriert ist und ausführlich das Thema Magnetismus und seine Heilkräfte, insbesondere bei Schlaflosigkeit, behandelt, setzt Theodor, einen der anderen Serapionsbrüder unterbrechend, an:

Er ist einer der wenigen Erzähler aus dieser Zeit, die bis heute gelesen werden. Von Jacques Offenbach, der eine Oper über seine Erzählungen komponierte bis zu den historisierenden Kriminalromanen aus jüngster Zeit, beschäftigte er seine Leser.

Schön finde ich das Hörspiel nach ETA Hoffmann, trotz des etwas betulichen Tonfalls: Nussknacker und Mausekönig (Habe ich mal erwähnt, dass wir als Kinder verzückt vor dem Radio saßen, wenn es Hörspiele gab?)

(E.T.A.Hoffmann, Quelle)

Eine der bekanntesten Novellensammlungen Hoffmanns sind „Die Serapionsbrüder“. Für die Druckfassung spann er eine Rahmenhandlung, in der einige literarisch gebildete Freunde über Probleme der Kunst diskutieren und als fiktive Autoren der Erzählungen auftreten, um die einzelnen Novellen herum.

Wir springen gleich zum dritten Abschnitt, der wie immer zunächst durch die Rahmenhandlung eingeleitet wird:

»Es hat,« sprach Lothar, als die Serapionsbrüder aufs neue versammelt waren, »es hat gar keinen Zweifel, daß unserm Cyprian, gerade wie an dem Tage des heiligen Serapion, der uns zum neuen Bunde zusammenführte, auch heute was Besonderes in Sinn und Gedanken liegt. Er sieht blaß aus und verstört, er vernimmt nur mit halbem Ohr unser Gespräch, er scheint, während er doch nun gewiß mit lebendigem gesunden Leibe hier unter uns sitzt, geistig sich ganz wo anders zu befinden.«Die zweite Novelle dieses Abschnittes ist „Die Automate“, die ganz vorzüglich das Thema der wundersamen Maschinen literarisch bearbeitet und uns die nächsten Wochen begleiten wird.

»So mag er«, nahm Ottmar das Wort, »denn nun gleich mit dem Wahnsinnigen heranrücken, dessen Namenstag er vielleicht heute feiert.«

»Und«, setzte Theodor hinzu, »in exzentrischen Funken sein Innres entladen, wie er nur Lust hat. Dann, ich weiß es, wird er wieder fein menschlich gesinnt und kehrt zurück in unsern Kreis, in dem er es sich doch nun einmal gefallen lassen muß.«

…

Der Titel „Die Automate“ ist einfach die Mehrzahl von der Automat, heute würde man die Automaten schreiben.

In der Novelle treten wie in „Der Dichter und der Komponist“, die im ersten Abschnitt der Serapionsbrüder erzählt wird, ebenfalls Ferdinand als Dichter und Ludwig als Musiker auf. Hoffmann dachte in dieser Zeit offensichtlich viel über seine beiden Talente, das Komponieren und das Dichten nach, und über das Verhältnis der beiden Künste. Man könnte „Die Automate“ wahrscheinlich auch mit Gewinn unter diesem Gesichtspunkt lesen. Er plante noch weitere Erzählungen über die beiden Freunde.

Über den Zusammenhang der beiden Novellen schrieb Hoffmann als Vorbemerkung zum Teilabdruck von „Die Automate“ in der ‚Allgemeinen Musikalischen Zeitung’ (16. Jg., Nr. 6, 9. Februar 1814) :

„Die Leser der musikalischen Zeitung werden sich noch aus dem unlängst eingerückten Aufsatze , der Dichter und der Komponist , der beiden Freunde, Ferdinand und Ludwig, erinnern, die nach langer Trennung der Krieg zusammenbrachte. In jener glücklichen, ruhigen Zeit, als sie ein gleicher poetischer Sinn und gleiches, echtes Kunststreben auf der Universität J. innigst verband, trug sich die wunderbare Begebenheit zu, von welcher das folgende Bruchstück dasjenige aushebt, was, von musikalischen Kunstwerken und von Erweiterungen im Gebiete der Tonkunst überhaupt handelnd, ... sich für diese Zeitschrift eignet.“Hoffmann war von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit fasziniert und wollte seinerseits einen Automaten bauen:

„Den ganzen Abend läppischer Weise in Wieglebs Magie gelesen und mir vorgenommen, einmal, wenn die gute Zeit da seyn wird, zum Nutzen und Frommen aller Verständigen, die ich bei mir sehe, ein Automat anzufertigen! – Quod deus bene vertat!“Bei Wieglebs Magie handelt es sich um Johann Nikolaus Martius: Unterricht in der natürlichen Magie oder zu allerhand belustigenden und nützlichen Kunststücken; völlig umgearbeitet von Johann Christian Wiegleb; Friedrich Nicolai, Berlin und Stettin 1782.

(E.T.A. Hoffmann: Tagebucheintrag vom 2. Oktober 1803)

Im Oktober 1813 wohnte er einer Vorführung der Musikautomaten von J.G. Kauffmann in Dresden bei.

Nach einer Spukgeschichte, die in die Rahmenhandlung integriert ist und ausführlich das Thema Magnetismus und seine Heilkräfte, insbesondere bei Schlaflosigkeit, behandelt, setzt Theodor, einen der anderen Serapionsbrüder unterbrechend, an:

„… »Nein, nein,« sprach Theodor, »der Strom, der in krausen Wellen daherbrauste, muß sanft abgeleitet werden, und dazu ist ein Fragment sehr tauglich, das ich vor langer Zeit, besonders dazu angeregt, aufschrieb. Es kommt viel Mystisches darin vor, an psychischen Wundern und seltsamen Hypothesen ist auch gar kein Mangel, und doch lenkt es hübsch ein ins gewöhnliche Leben.«

Theodor las:

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

... 2194 x aufgerufen

Brentano ist Schuld,

g. | Dienstag, 5. April 2011, 06:55 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

schließlich hat er die unselige Maid auf der Loreley erfunden und seither treibt sie ihr Unwesen. So nimmt es nicht Wunder, dass zuletzt am 13. Januar 2011 ein, mit 2400 Tonnen konzentrierter Schwefelsäure beladenes Tankschiff vor der Lorely kenterte.

Die Folie für seine Sage von der schönen Zauberin, die aus Liebeskummer die Schiffe auf dem Rhein ins Verderben stürzt dürfte der Echo-Mythos sein.

Eichendorffs Loreley hatten wir schon.

1932, einhundert Jahre später nahm Erich Kästner den Stoff noch einmal auf:

Die Folie für seine Sage von der schönen Zauberin, die aus Liebeskummer die Schiffe auf dem Rhein ins Verderben stürzt dürfte der Echo-Mythos sein.

LoreleyDer Nächste in der Reihe war Otto von Loeben, der sich meist Isidorus Orientalis nannte:

Zu Bacharach am Rheine

wohnt' eine Zauberin,

die war so schön und feine

und riß viel Herzen hin.

Und machte viel zuschanden

der Männer rings umher,

aus ihren Liebesbanden

war keine Rettung mehr!

Der Bischof ließ sie laden

vor geistliche Gewalt

und mußte sie begnaden,

so schön war ihr' Gestalt.

Er sprach zu ihr gerühret:

"Du arme Lore Lay!

Wer hat dich denn verführet

zu böser Zauberei?"

"Herr Bischof, laßt mich sterben,

ich bin des Lebens müd,

weil jeder muß verderben,

der meine Augen sieht'

Die Augen sind zwei Flammen,

mein Arm ein Zauberstab -

schickt mich in die Flammen,

o brechet mir den Stab!"

Ich kann dich nicht verdammen,

bis du mir erst bekennt,

warum in deinen Flammen

mein eignes Herz schon brennt!

Den Stab kann ich nicht brechen,

du schöne Lore Lay!

Ich müßte denn zerbrechen

mein eigen Herz entzwei!

"Herr Bischof, mit mir Armen

treibt nicht so bösen Spott

und bittet um Erbarmen

für mich den lieben Gott?

Ich darf nicht länger leben,

ich liebe keinen mehr, -

den Tod sollt Ihr mir geben,

drum kam ich zu Euch her!

Mein Schatz hat mich betrogen,

hat sich von mir gewandt,

ist fort von mir gezogen,

fort in ein fremdes Land.

Die Augen sanft und wilde,

die Wangen rot und weiß,

die Worte still und milde,

das ist mein Zauberkreis.

Ich selbst muß drin verderben,

das Herz tut mir so weh,

vor Schmerzen möcht' ich sterben,

wenn ich mein Bildnis seh'.

Drum laß mein Recht mich finden,

mich sterben wie ein Christ,

denn alles muß verschwinden,

weil es nicht bei mir ist! -

Drei Ritter läßt er holen:

"Bringt sie ins Kloster hin!

Geh, Lore! Gott befohlen

sei dein berückter Sinn!

Du sollst ein Nönnchen werden,

ein Nönnchen schwarz und weiß,

bereite dich auf Erden

zu deines Todes Reis' ! -

Zum Kloster sie nun ritten,

die Ritter alle drei

und traurig in der Mitten

die schöne Lore Lay.

"O Ritter, laßt mich gehen

auf diesen Felsen groß,

ich will noch einmal sehen

nach meines Lieben Schloß.

Ich will noch einmal sehen

wohl in den tiefen Rhein

und dann ins Kloster gehen

und Gottes Jungfrau sein!"

Der Felsen ist so jähe,

so steil ist seine Wand,

doch klimmt sie in die Höhe,

bis daß sie oben stand.

Es binden die drei Reiter

die Rosse unten an

und klettern immer weiter

zum Felsen auch hinan.

Die Jungfrau sprach: "Da gehet

ein Schifflein auf dem Rhein,

der in dem Schifflein stehet,

der soll mein Liebster sein!

Mein Herz wird mir so munter,

er muß mein Liebster sein!"

Da lehnt sie sich hinunter

und stürzet in den Rhein.

Die Ritter mußten sterben,

sie konnten nicht hinab;

sie mußten all' verderben,

ohn' Priester und ohn' Grab!

Wer hat dies Lied gesungen?

Ein Schiffer auf dem Rhein,

und immer hat's geklungen

von dem Dreirittetstein:

Lore Lay!

Lore Lay!

Lore Lay!

Als wären es meiner drei!

(Clemens Brentano 1801)

Der LurleyfelsDie Fassung von Heinrich Heine kennt ja jeder:

Da wo der Mondschein blitzet

Um's höchste Felsgestein,

Das Zauberfräulein sitzet,

Und schauet auf den Rhein.

Es schauet herüber, hinüber,

Es schauet hinab, hinauf,

Die Schifflein ziehn vorüber,

Lieb' Knabe, sieh' nicht auf

Sie singt dir hold zum Ohre,

Sie blickt dich thöricht an,

Sie ist die schöne Lore,

Sie hat dir's angethan.

Sie schaut wohl nach dem Rheine,

Als schaute sie nach dir,

Glaub's nicht daß sie dich meine,

Sieh' nicht, horch nicht nach ihr!

So blickt sie wohl nach allen

Mit ihrer Äuglein Glanz,

Läßt her die Locken wallen

Unter dem Perlenkranz.

Doch wogt in ihrem Blicke

Nur blauer Wellen Spiel,

Drum scheu die Wassertücke,

Denn Flut bleibt falsch und kühl.

(Otto Heinrich Graf von Loeben 1821)

LoreleyHeine betörte damit die halbe Welt. Sein Lied wurde mehrfach vertont. Die berühmteste Vertonung ist von Friedrich Silcher 1837, dann schrieb 1841 und in überarbeiteter Fassung 1856 Franz Liszt eine Melodie. 1843 folgte dann Clara Schuhmann. Auch heute noch scheint sich der eine oder andere an einer Vertonung zu versuchen.

Ich weiß nicht was soll es bedeuten,

Dass ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,

Und ruhig fließt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt

Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet

Dort oben wunderbar;

Ihr goldnes Geschmeide blitzet,

Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme

Und singt ein Lied dabei;

Das hat eine wundersame,

Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe

Ergreift es mit wildem Weh;

Er schaut nicht die Felsenriffe,

Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen

Am Ende Schiffer und Kahn;

Und das hat mit ihrem Singen

Die Lore-Ley getan.

(Heinrich Heine: Buch der Lieder 1827)

Eichendorffs Loreley hatten wir schon.

1932, einhundert Jahre später nahm Erich Kästner den Stoff noch einmal auf:

Der Handstand auf der LoreleyEbenfalls 1932 lobte Kurt Tucholsky die Loreley von Karl Valentin Zwecks Lachung über alle Maßen.

Nach einer wahren Begebenheit

Die Loreley, bekannt als Fee und Felsen,

ist jener Fleck am Rhein, nicht weit von Bingen,

wo früher Schiffer mit verdrehten Hälsen,

von blonden Haaren schwärmend, untergingen.

Wir wandeln uns. Die Schiffer inbegriffen.

Der Rhein ist reguliert und eingedämmt.

Die Zeit vergeht. Man stirbt nicht mehr beim Schiffen,

bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt.

Nichtsdestotrotz geschieht auch heutzutage

noch manches, was der Steinzeit ähnlich sieht.

So alt ist keine deutsche Heldensage,

daß sie nicht doch noch Helden nach sich zieht.

Erst neulich machte auf der Loreley

hoch überm Rhein ein Turner einen Handstand!

Von allen Dampfern tönte Angstgeschrei,

als er kopfüber oben auf der Wand stand.

Er stand, als ob er auf dem Barren stünde.

Mit hohlem Kreuz. Und lustbetonten Zügen.

Man frage nicht: Was hatte er für Gründe?

Er war ein Held. Das dürfte wohl genügen.

Er stand, verkehrt, im Abendsonnenscheine.

Da trübte Wehmut seinen Turnerblick.

Er dachte an die Loreley von Heine.

Und stürzte ab. Und brach sich das Genick.

Er starb als Held. Man muß ihn nicht beweinen.

Sein Handstand war vom Schicksal überstrahlt.

Ein Augenblick mit zwei gehobnen Beinen

ist nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt!

P.S. Eins wäre allerdings noch nachzutragen:

Der Turner hinterließ uns Frau und Kind.

Hinwiederum, man soll sie nicht beklagen.

Weil im Bezirk der Helden und der Sagen

die Überlebenden nicht wichtig sind.

(Erich Kästner)

Grüßt Gott, und ich habe die Ehre,Valentins Text kann man vollständig hier nachlesen und hier (Nr. 17) hören. Bei der allseits für ihre politische Ausgewogenheit beliebten Welt gibt es eine Klickstrecke, das zweite Bild zeigt Karl Valentin als Loreley.

das heißt, ich bin halt so frei,

Sie werden mich alle wohl kennen,

man heißt mich kurz die Loreley.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 3453 x aufgerufen

Der Bodenseereiter

g. | Montag, 21. März 2011, 05:59 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

von Gustav Schwab und Robert Gernhardt, beide zu singen nach der Melodie ‚paperback writer’ von Lennon/McCartney.

Die Fassung von Otto und den Friesenjungs ist wohl im Netz nicht verfügbar.

Zunächst das Original:

Die Fassung von Otto und den Friesenjungs ist wohl im Netz nicht verfügbar.

Zunächst das Original:

Der Reiter und der Bodenseeund jetzt die Fassung von Robert Gernhardt:

Der Reiter reitet durchs helle Thal,

Auf Schneefeld schimmert der Sonne Strahl.

Er trabet im Schweiß durch den kalten Schnee,

Er will noch heut an den Bodensee;

Noch heut mit dem Pferd in den sichern Kahn,

Will drüben landen vor Nacht noch an.

Auf schlimmem Weg, über Dorn und Stein,

Er braust auf rüstigem Roß feldein.

Aus den Bergen heraus, ins ebene Land,

Da sieht er den Schnee sich dehnen, wie Sand.

Weit hinter ihm schwinden Dorf und Stadt,

Der Weg wird eben, die Bahn wird glatt.

In weiter Fläche kein Bühl, kein Haus,

Die Bäume gingen, die Felsen aus;

So flieget er hin eine Meil’, und zwei,

Er hört in den Lüften der Schneegans Schrei;

Es flattert das Wasserhuhn empor,

Nicht anderen Laut vernimmt sein Ohr;

Keinen Wandersmann sein Auge schaut,

Der ihm den rechten Pfad vertraut.

Fort gehts, wie auf Sammt, auf dem weichen Schnee,

Wann rauscht das Wasser, wann glänzt der See?

Da bricht der Abend, der frühe, herein:

Von Lichtern blinket ein ferner Schein.

Es hebt aus dem Nebel sich Baum an Baum,

Und Hügel schließen den weiten Raum.

Er spürt auf dem Boden Stein und Dorn,

Dem Rosse gibt er den scharfen Sporn.

Und Hunde bellen empor am Pferd,

Und es winkt im Dorf ihm der warme Heerd.

„Willkommen am Fenster, Mägdelein,

An den See, an den See, wie weit mags seyn?“

Die Maid sie staunet den Reiter an:

„Der See liegt hinter dir und der Kahn.

Und deckt’ ihn die Rinde von Eis nicht zu,

Ich spräch’, aus dem Nachen stiegest du.“

Der Fremde schaudert, er athmet schwer:

„Dort hinten die Eb’ne, die ritt ich her!“

Da recket die Magd die Arm’ in die Höh’:

„Herr Gott! so rittest du über den See:

In den Schlund, an die Tiefe bodenlos,

Hat gepocht des rasenden Hufes Stoß!

Und unter dir zürnten die Wasser nicht?

Nicht krachte hinunter die Rinde dicht?

Und du wardst nicht die Speise der stummen Brut?

Der hungrigen Hecht’ in der kalten Fluth?“

Sie rufet das Dorf herbei zu der Mähr’,

Es stellen die Knaben sich um ihn her;

Die Mütter, die Greise, sie sammeln sich:

„Glückseliger Mann, ja, segne du dich!

Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch,

Brich mit uns das Brot und iß vom Fisch!“

Der Reiter erstarret auf seinem Pferd,

Er hat nur das erste Wort gehört.

Es stocket sein Herz, es sträubt sich sein Haar,

Dicht hinter ihm grins’t noch die grause Gefahr.

Es siehet sein Blick nur den gräßlichen Schlund,

Sein Geist versinkt in den schwarzen Grund.

Im Ohr ihm donnerts, wie krachend Eis,

Wie die Well’ umrieselt ihn kalter Schweiß.

Da seufzt er, da sinkt er vom Roß herab,

Da ward ihm am Ufer ein trocken Grab.

(Gustav Schwab)

Bodenseereiter

Ein Mann wollte schnellstens von A nach B,

zwischen A und B lag der Bodensee,

der im kältesten Winter seit hundert Jahr

von A bis B zugefroren war:

Bodenseereiter, Bodenseereiter,

wie kommst Du weiter?

Frischer Schnee, der deckte das blanke Eis,

doch was einer nicht weiß, das macht ihn nicht heiß.

Unser Mann ahnte nichts von dem See unterm Schnee,

also ritt er über den Bodensee:

Bodenseereiter, Bodenseereiter,

wie geht es weiter?

Bald schon bricht der Abend, der frühe, herein,

aus Häusern im Schnee blinkt der Lichter Schein.

Das ist endlich A, denkt der Reitersmann,

da staunt eine Frau groß den Fremden an:

Seltsamer Reiter, eisiger Reiter,

kommst du von weither?

Von dahinten, sagt er, und sie fragt: Vom See?

Ist hier nicht A? fragt er – Nein, sagt sie, hier ist B.

Da stocket sein Herz, er sinkt vom Roß herab,

und am Ufer ward ihm ein trocken Grab:

Bodenseereiter, Bodenseereiter,

da sind wir gescheiter:

Wir alle müssen von A nach B,

unser aller Weg führt übern Bodensee.

Doch um faktisch vorm trocknen Grab sicher zu sein,

brechen wir prophylaktisch ins nasse ein:

Bodenseereiter, Bodenseereiter,

kommt, es geht weiter!

Bodenseereiter, Bodenseereiter,

das Leben geht weiter!

(Robert Gernhardt)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 6827 x aufgerufen

Naslöcher XII

g. | Dienstag, 15. März 2011, 05:38 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

Erich Weinert: Gesetz zum Schutz der Jugend

Es schleicht eine lange Nase

Ganz heimlich von Haus zu Haus.

Es gehen moralische Gase

Von ihren Naslöchern aus.

Die Nase ist wie ein Rüssel.

Sie schnuppert und schnobert und kriecht

Durch jedes heimliche Schlüsselloch,

ob sie nicht irgendwas riecht.

Es schnüffelt der graue Riecher

In jeden frohen Verein;

Er schnüffelt in alle Bücher

Sein christliches Gas hinein.

Es schnüffelt die sittliche Nase

In allen Theatern herum;

Sie schnüffelt mit heil'ger Emphase

Nach einem Erotikum.

Sie schnüffelt an allen Orten,

Sie schnüffelt durch jiedes Lokal

Sie schnüffelt in allen Aborten

Nach allerlei Unmoral.

In jedem Familienbade,

Auf jedem Familienball,

Bei jeder Olympiade,

Die Nase ist überall.

Sie schnüffelt durch alle Gardinen

In jedes Ehegemach.

Sie schnüffelt sogar im Grünen

Der wandernden Jugend nach.

In jeden Unterrock kriecht sie

Und schnüffelt nach Sittlichkeit;

Und wo sie schnüffelt, da riecht sie

Nur sündige Lüsternheit. —

Was hat denn die Nase zu schnobern?

Beim Külz! Was riecht sie da nur?

Besteht denn aus Schweinekobern

Die ganze Jugendkultur?

Was rümpft denn die Nase die Nase? —

Sie riecht hinter jedem Schrank

Die eignen moralischen Gase,

Sie riecht ihren eig'nen Gestank!

(Erich Weinert)

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

... 770 x aufgerufen

Naslöcher XI

g. | Montag, 28. Februar 2011, 05:53 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„Ich wurde kleiner und kleiner. Erst wie eine mittelgroße Kartoffel, dann wie eine Schweizerpille, dann wie ein Stecknadelkopf, dann noch kleiner und immer noch kleiner, bis es nicht mehr ging. Ich war zum Punkt geworden. Im selben Moment erfaßte mich"s wie das geräuschvolle Sausen des Windes. Ich wurde hinausgewirbelt. Als ich mich umdrehte, sah ich in meine eigenen Naslöcher.“Naslochträume.

(Wilhelm Busch)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 662 x aufgerufen

Von Höckschen auf Stöckschen

Eichendorff zum Gedenken

Eichendorff zum Gedenken

g. | Dienstag, 22. Februar 2011, 06:37 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

Manchmal schießen mir Formulierungen durch den Kopf und dann grüble ich: von wem stammt das noch mal und wie war eigentlich der Zusammenhang?

Nun ist es so, dass nicht jeder Schriftsteller die gleichen rudimentären Spuren in meinem Gedächtnis hinterlässt. Es ist eher selten.

Viel häufiger erinnere ich mich relativ genau, von wem ein Satz, ein Ausdruck oder eine Schilderung stammt und meist kann ich auch noch an den Titel des Textes ungefähr erinnern.

Eine andere Gruppe von Texten rauscht, ohne dass eine Erinnerung daran zurückbleibt, an mir vorbei. So ergeht es mir mit den gelben Heftchen von SuKultur, die es auf Berliner S-Bahnhöfen aus dem Automaten gibt. Die Idee, Lesestoff neben Süßigkeiten und Energydrinks für einen Euro zum Herauslassen anzubieten, finde ich ganz zauberhaft, zumal es mir gelegentlich passiert, dass ich nichts zum Lesen für die Fahrt dabei habe und sich auch kein Ausgleich durch zu belauschende Gespräche ergibt. (Überhaupt: Wenn ich nichts zu lesen habe ist es in der Bahn immer langweilig, wenn ich hingegen von einem Buch gefesselt bin, spricht um mich der nackte Wahnsinn.) Okay, wo waren wir? Richtig: Manche Texte rauschen vorbei.

Die dritte und seltenste Gruppe sind Autoren, die ich eher so mittel finde, die aber hier und da ein oder einige Stücke oder Stückchen hinterlassen haben, die mir gefallen. Meist sind mir nur noch einzelne Sätze oder Satzfetzen im Gedächtnis, zu allem Übel häufig auch noch über die Jahre verändert. Das Gedächtnis ist ein seltsames Ding.

Zu dieser Gruppe gehört der Freiherr Joseph von Eichendorff.

Denkt man an Eichendorff, fällt einem ja sofort „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt der in die Wurstfabrik, ...“ ein (Haben eigentlich alle Schüler die gleichen Verballhornungen gemacht?). Na egal.

Vor einiger Zeit nun schoss mir „Lug und Trug ist aller Männer Treu“ durch den Kopf, eine Sentenz, die man ja durchaus in einer Debatte über Männer und Frauen, die Liebe und das Leben, einstreuen kann, ohne des Chauvinismus verdächtigt zu werden und ohne gleich fürchterlich dem zustimmen zu müssen, was einem da als Erkenntnis zugemutet wird.

Eichendorff dachte ich sogleich, das stammt von Eichendorff. Der hat doch so Zeug geschrieben, wohlklingend und für alle Zeiten und viele Gelegenheiten passend, vor allem, wenn man sich nicht auf eine Diskussion einlassen will. Eichendorff, klar, aber wo und in welchem Zusammenhang?

Also flugs eine Suchmaschine angeworfen, denn händisch in der Bibliothek zu wühlen ...

Hm, nicht wirklich befriedigend. Doch nicht Eichendorff? Hm, aber es wurde ja auch sonst nix gefunden. Also anders. Okay, dass es eine Blume namens Männertreu gibt, nun ja, nun ja. Und dass man dann bei, etwas weiter unten müssen Sie gucken, bei Hans Talhoffer landet ist nicht uninteressant, schließlich macht einen die Berufsbezeichnung Lohnkämpfer doch neugierig (Warum lese ich ein ums andere Mal ‚Feuchthandschriften’ statt ‚Fechthandschriften’?). In seinem Kampfbuch heißt es:

Nix, also auf anderem Wege.

Hach, die Kunst der Hochstapelei ist etwas Wunderbares. Der Hochstapler lässt die Grenzen zwischen den Individuen verschwinden und darüber sollte man auch mal etwas schreiben. Dabei fällt mir ein: Es gibt doch diese afrikanische Geschichte von dem Mann, der sich neben seinem Esel zum Schlafen nieder legt und in der Nacht kommt jemand vorbei, der ihm die Decke wegnimmt, seinen Lendenschurz anlegt, den er zum Schlafen abgelegt hatte und sich dann neben den Esel legt. Am Morgen steht der Mann auf, sieht den Fremden mit seinem Lendenschurz auf seiner Decke neben seinem Esel liegen und ruft: „Wehe, dieser dort trägt meinen Lendenschurz und liegt auf meiner Decke neben meinem Esel. Das ist also Soundso (der Name ist mir entfallen). Wer bin dann aber ich?“

Nach dieser afrikanischen Geschichte muss ich auch mal suchen und einen Blogeintrag über Identität schreiben. Sie wäre ein schöner Anlass.

Aber zurück zu Eichendorff und zu Lug und Trug. Tja, wo könnte man denn noch suchen? Immer wenn man das Internet mal braucht, dann funktioniert es nicht. Also doch zu Fuß suchen!

Im Taugenichts wird die Stelle wohl nicht zu finden sein, schließlich geht es darin eher um das Gegenteil, nämlich dass der treue Taugenichts von der schönsten aller Frauen zumindest zunächst ignoriert wird.

Schuhmann hat doch eine Reihe von Liedern Eichendorffs vertont, vielleicht findet sich da etwas?

Ha, aber hier:

„Gross ist der Männer Trug und List,

vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, …“

Vielleicht, aber sehen zunächst wir weiter, ob nicht noch etwas passenderes zu finden ist.

Das folgende Gedicht von Eichendorff hat natürlich überhaupt nichts mit Lug und Trug zu tun, ich bin nur beim Stöbern zufällig darauf gestoßen:

„Lug und Trug“: mal nachdenken. Lug und Trug hat ja mit dem Leben und so zu tun, vielleicht hat Eichendorff ein Memento Mori geschrieben?

Hat er:

Da gab es doch, wie ging das noch mal, „üb’ immer Treu und Redlichkeit“, aber das war nicht von Eichendorff, oder?

Man stößt auf Allerlei, wenn man Gedichtsammlungen nach dem Leben, der Liebe usw. durchstöbert:

Nun ist es so, dass nicht jeder Schriftsteller die gleichen rudimentären Spuren in meinem Gedächtnis hinterlässt. Es ist eher selten.

Viel häufiger erinnere ich mich relativ genau, von wem ein Satz, ein Ausdruck oder eine Schilderung stammt und meist kann ich auch noch an den Titel des Textes ungefähr erinnern.

Eine andere Gruppe von Texten rauscht, ohne dass eine Erinnerung daran zurückbleibt, an mir vorbei. So ergeht es mir mit den gelben Heftchen von SuKultur, die es auf Berliner S-Bahnhöfen aus dem Automaten gibt. Die Idee, Lesestoff neben Süßigkeiten und Energydrinks für einen Euro zum Herauslassen anzubieten, finde ich ganz zauberhaft, zumal es mir gelegentlich passiert, dass ich nichts zum Lesen für die Fahrt dabei habe und sich auch kein Ausgleich durch zu belauschende Gespräche ergibt. (Überhaupt: Wenn ich nichts zu lesen habe ist es in der Bahn immer langweilig, wenn ich hingegen von einem Buch gefesselt bin, spricht um mich der nackte Wahnsinn.) Okay, wo waren wir? Richtig: Manche Texte rauschen vorbei.

Die dritte und seltenste Gruppe sind Autoren, die ich eher so mittel finde, die aber hier und da ein oder einige Stücke oder Stückchen hinterlassen haben, die mir gefallen. Meist sind mir nur noch einzelne Sätze oder Satzfetzen im Gedächtnis, zu allem Übel häufig auch noch über die Jahre verändert. Das Gedächtnis ist ein seltsames Ding.

Zu dieser Gruppe gehört der Freiherr Joseph von Eichendorff.

Denkt man an Eichendorff, fällt einem ja sofort „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt der in die Wurstfabrik, ...“ ein (Haben eigentlich alle Schüler die gleichen Verballhornungen gemacht?). Na egal.

Vor einiger Zeit nun schoss mir „Lug und Trug ist aller Männer Treu“ durch den Kopf, eine Sentenz, die man ja durchaus in einer Debatte über Männer und Frauen, die Liebe und das Leben, einstreuen kann, ohne des Chauvinismus verdächtigt zu werden und ohne gleich fürchterlich dem zustimmen zu müssen, was einem da als Erkenntnis zugemutet wird.

Eichendorff dachte ich sogleich, das stammt von Eichendorff. Der hat doch so Zeug geschrieben, wohlklingend und für alle Zeiten und viele Gelegenheiten passend, vor allem, wenn man sich nicht auf eine Diskussion einlassen will. Eichendorff, klar, aber wo und in welchem Zusammenhang?

Also flugs eine Suchmaschine angeworfen, denn händisch in der Bibliothek zu wühlen ...

Hm, nicht wirklich befriedigend. Doch nicht Eichendorff? Hm, aber es wurde ja auch sonst nix gefunden. Also anders. Okay, dass es eine Blume namens Männertreu gibt, nun ja, nun ja. Und dass man dann bei, etwas weiter unten müssen Sie gucken, bei Hans Talhoffer landet ist nicht uninteressant, schließlich macht einen die Berufsbezeichnung Lohnkämpfer doch neugierig (Warum lese ich ein ums andere Mal ‚Feuchthandschriften’ statt ‚Fechthandschriften’?). In seinem Kampfbuch heißt es:

„Junger Mann, nun lerne Gott zu lieben und die Frauen zu ehren. Sprich gut von den Frauen und sei tapfer, wie ein Mann es sein soll, und hüte dich vor Lug und Trug. Trachte nach Redlichkeit und befleißige dich in der Ritterschaft. Mit Freuden sollst du üben: Steinwerfen und Stangen drücken, Tanzen und Springen, Fechten und Ringen, Lanzenstechen und Turnierkampf, und dazu schönen Frauen zu hofieren. Sei aufgelegt zu Lust und Scherz: Fechten verlangt Herz.“Dass man die Frauen ehren und sich vor Lug und Trug hüten soll ist ja völlig richtig, nur mit meiner Sentenz „Lug und Trug ist aller Männer Treu“ hat das nicht zu tun. Also weiter. Am Besten direkt bei Eichendorff und die Suchbegriffe weiter öffnen:

Nix, also auf anderem Wege.

Hach, die Kunst der Hochstapelei ist etwas Wunderbares. Der Hochstapler lässt die Grenzen zwischen den Individuen verschwinden und darüber sollte man auch mal etwas schreiben. Dabei fällt mir ein: Es gibt doch diese afrikanische Geschichte von dem Mann, der sich neben seinem Esel zum Schlafen nieder legt und in der Nacht kommt jemand vorbei, der ihm die Decke wegnimmt, seinen Lendenschurz anlegt, den er zum Schlafen abgelegt hatte und sich dann neben den Esel legt. Am Morgen steht der Mann auf, sieht den Fremden mit seinem Lendenschurz auf seiner Decke neben seinem Esel liegen und ruft: „Wehe, dieser dort trägt meinen Lendenschurz und liegt auf meiner Decke neben meinem Esel. Das ist also Soundso (der Name ist mir entfallen). Wer bin dann aber ich?“

Nach dieser afrikanischen Geschichte muss ich auch mal suchen und einen Blogeintrag über Identität schreiben. Sie wäre ein schöner Anlass.

Aber zurück zu Eichendorff und zu Lug und Trug. Tja, wo könnte man denn noch suchen? Immer wenn man das Internet mal braucht, dann funktioniert es nicht. Also doch zu Fuß suchen!

Im Taugenichts wird die Stelle wohl nicht zu finden sein, schließlich geht es darin eher um das Gegenteil, nämlich dass der treue Taugenichts von der schönsten aller Frauen zumindest zunächst ignoriert wird.

Schuhmann hat doch eine Reihe von Liedern Eichendorffs vertont, vielleicht findet sich da etwas?

„I. In der FremdeWaldeinsamkeit, das war doch Tieck? Ja:

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot

da kommen die Wolken her,

aber Vater und Mutter sind lange tot,

es kennt mich dort keiner mehr.

Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,

da ruhe ich auch, und über mir

rauschet die schöne Waldeinsamkeit.

und keiner kennt mich mehr hier. „

"Waldeinsamkeit,Wenn man diese Zeilen liest, hat man unwillkürlich das Gefühl, dass Ludwig Tieck das ironisch meint: „O wie mich freut Waldeinsamkeit". Bei Gelegenheit muss ich mal den Eckbert lesen. Bei Eichendorff scheint die Waldeinsamkeit völlig ungebrochen. Nun ja, wie dem auch sei, zum Problem des ‚Lug und Trug‘ trägt das nun nicht so sehr viel bei, also weiter suchen.

die mich erfreut,

So morgen wie heut

In ewger Zeit,

O wie mich freut

Waldeinsamkeit"

(Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert)

Ha, aber hier:

III. WaldesgesprächWar es das?

Es ist schon spät, es ist schon kalt,

was reit'st du einsam durch den Wald?

der Wald ist lang, du bist allein,

du schöne Braut! Ich führ' dich heim!

„Gross ist der Männer Trug und List,

vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,

wohl irrt das Waldhorn her und hin,

o flieh'! du weisst nicht, wer ich bin.“

So reich geschmückt ist Ross und Weib,

so wunderschön der junge Leib,

jetzt kenn' ich dich, Gott steh mir bei!

Du bist die Hexe Loreley!

„Du kennst mich wohl, vom hohen Stein

schaut still mein Schloss tief in den Rhein.

es ist schon spät, es ist schon kalt,

kommst nimmermehr aus diesem Wald!“

„Gross ist der Männer Trug und List,

vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, …“

Vielleicht, aber sehen zunächst wir weiter, ob nicht noch etwas passenderes zu finden ist.

Das folgende Gedicht von Eichendorff hat natürlich überhaupt nichts mit Lug und Trug zu tun, ich bin nur beim Stöbern zufällig darauf gestoßen:

„Schläft ein Lied in allen Dingen,Na ja, vielleicht, doch, nur eben nichts mit der Treue der Männer.

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.“

„Lug und Trug“: mal nachdenken. Lug und Trug hat ja mit dem Leben und so zu tun, vielleicht hat Eichendorff ein Memento Mori geschrieben?

Hat er:

„Memento moriGar nicht übel, nur leider nichts zum Thema. Die Richtung könnte aber stimmen, eine Klage über die Welt, die von Lug und Trug regiert wird.

Schnapp Austern, Dukaten,

Mußt dennoch sterben!

Dann tafeln die Maden

Und lachen die Erben.“

Da gab es doch, wie ging das noch mal, „üb’ immer Treu und Redlichkeit“, aber das war nicht von Eichendorff, oder?

Ludwig Heinrich Christoph Hölty„Au'n“ und „Grau'n“. So etwas hätte Eichendorff dann doch nicht geschrieben.

Der alte Landmann

Üb' immer Treu und Redlichkeit

Bis an dein kühles Grab,

Und weiche keinen Finge breit

Von Gottes Wegen ab!

Dann wirst du wie auf grünen Au'n

Durch's Pilgerleben gehn,

Dann kannst du ohne Furcht und Grau'n

Dem Tod in's Antlitz sehn.

Dann wird die Sichel und der Pflug

In deiner Hand so leicht;

Dann singest du bei'm Wasserkrug,

Als wär' dir Wein gereicht.

Dem Bösewicht wird alles schwer,

Er tue, was er tu';

Das Laster treibt ihn hin und her

Und lässt ihm keine Ruh',

Der schöne Frühling lacht ihm nicht,

Ihm lacht kein Ehrenfeld;

Er ist auf Lug und Trug erpicht

Und wünscht sich nichts als Geld.

Der Wind im Hain, das Laub im Baum

Saust ihm Entsetzen zu;

Er findet nach des Lebens Raum

Im Grabe keine Ruh'. -

Sohn, übe Treu' und Redlichkeit

Bis an dein kühles Grab,

Und weiche keinen Finger breit

Von Gottes Wegen ab!

Dann suchen Enkel deine Gruft

Und weinen Tränen drauf,

Und Sonnenblumen, voll von Duft,

Blühn aus den Tränen auf.

Man stößt auf Allerlei, wenn man Gedichtsammlungen nach dem Leben, der Liebe usw. durchstöbert:

NovalisOder vielleicht ganz allgemein nach Männer und Frauen schauen?

Was passt, das muss sich ründen

Was passt, das muss sich ründen,

Was sich versteht, sich finden,

Was gut ist, sich verbinden,

Was liebt, zusammen sein.

Was hindert, muss entweichen,

Was krumm ist, muss sich gleichen,

Was fern ist, sich erreichen,

Was keimt, das muss gedeihn.

Gib treulich mir die Hände,

Sei Bruder mir und wende

Den Blick vor deinem Ende

Nicht wieder weg von mir.

Ein Tempel, wo wir knieen,

Ein Ort, wohin wir ziehen,

Ein Glück, für das wir glühen,

Ein Himmel mir und dir!

„Der verliebte ReisendeDer hat schon Sachen gemacht, der Eichendorff, immer anders und immer wieder gleich. Mit „Lug und Trug ist aller Männer treu“ bin ich leider kein Stück weitere gekommen. Kann mir jemand helfen?

1

Da fahr ich still im Wagen,

Du bist so weit von mir,

Wohin er mich mag tragen,

Ich bleibe doch bei dir.

Da fliegen Wälder, Klüfte

Und schöne Täler tief,

Und Lerchen hoch in Lüften,

Als ob dein' Stimme rief.

Die Sonne lustig scheinet

Weit über das Revier,

Ich bin so froh verweinet

Und singe still in mir.

Vom Berge geht's hinunter,

Das Posthorn schallt im Grund,

Mein' Seel wird mir so munter,

Grüß dich aus Herzensgrund.

2

Ich geh durch die dunklen Gassen

Und wandre von Haus zu Haus,

Ich kann mich noch immer nicht fassen,

Sieht alles so trübe aus.

Da gehen viel Männer und Frauen,

Die alle so lustig sehn,

Die fahren und lachen und bauen,

Daß mir die Sinne vergehn.

Oft wenn ich bläuliche Streifen

Seh über die Dächer fliehn,

Sonnenschein draußen schweifen,

Wolken am Himmel ziehn:

Da treten mitten im Scherze

Die Tränen ins Auge mir,

Denn die mich lieben von Herzen

Sind alle so weit von hier.

3

Lied, mit Tränen halb geschrieben,

Dorthin über Berg und Kluft,

Wo die Liebste mein geblieben,

Schwing dich durch die blaue Luft!

Ist sie rot und lustig, sage:

Ich sei krank von Herzensgrund;

Weint sie nachts, sinnt still bei Tage,

Ja, dann sag: ich sei gesund!

Ist vorbei ihr treues Lieben,

Nun, so end auch Lust und Not,

Und zu allen, die mich lieben,

Flieg und sage: ich sei tot!

4

Ach Liebchen, dich ließ ich zurücke,

Mein liebes, herziges Kind,

Da lauern viel Menschen voll Tücke,

Die sind dir so feindlich gesinnt.

Die möchten so gerne zerstören

Auf Erden das schone Fest

Ach, könnte das Lieben aufhören,

So mögen sie nehmen den Rest.

Und alle die grünen Orte,

Wo wir gegangen im Wald,

Die sind nun wohl anders geworden,

Da ist's nun so still und kalt.

Da sind nun am kalten Himmel

Viel tausend Sterne gestellt,

Es scheint ihr goldnes Gewimmel

Weit übers beschneite Feld.

Mein' Seele ist so beklommen,

Die Gassen sind leer und tot,

Da hab ich die Laute genommen

Und singe in meiner Not.

Ach, wär ich im stillen Hafen!

Kalte Winde am Fenster gehn,

Schlaf ruhig, mein Liebchen, schlafe,

Treu' Liebe wird ewig bestehn!

5

Grün war die Weide,

Der Himmel blau,

Wir saßen beide

Auf glänzender Au.

Sind's Nachtigallen

Wieder, was ruft,

Lerchen, die schallen

Aus warmer Luft?

Ich hör die Lieder,

Fern, ohne dich,

Lenz ist's wohl wieder,

Doch nicht für mich.

6

Wolken, wälderwärts gegangen,

Wolken, fliegend übers Haus,

Könnt ich an euch fest mich hangen,

Mit euch fliegen weit hinaus!

Tag'lang durch die Wälder schweif ich,

Voll Gedanken sitz ich still,

In die Saiten flüchtig greif ich,

Wieder dann auf einmal still.

Schöne, rührende Geschichten

Fallen ein mir, wo ich steh,

Lustig muß ich schreiben, dichten,

Ist mir selber gleich so weh.

Manches Lied, das ich geschrieben

Wohl vor manchem langen Jahr,

Da die Welt vom treuen Lieben

Schön mir überglänzet war;

Find ich's wieder jetzt voll Bangen:

Werd ich wunderbar gerührt,

Denn so lang ist das vergangen,

Was mich zu dem Lied verführt.

Diese Wolken ziehen weiter,

Alle Vögel sind erweckt,

Und die Gegend glänzet heiter,

Weit und fröhlich aufgedeckt.

Regen flüchtig abwärts gehen,

Scheint die Sonne zwischendrein,

Und dein Haus, dein Garten stehen

Überm Wald im stillen Schein.

Doch du harrst nicht mehr mit Schmerzen,

Wo so lang dein Liebster sei -

Und mich tötet noch im Herzen

Dieser Schmerzen Zauberei.“

(Eichendorff)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1170 x aufgerufen

Naslöcher X

g. | Donnerstag, 17. Februar 2011, 05:38 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„hysterische Damen, in ihren Naslöchern schlummert das Grauen“

(Kurt Tucholsky: Die Weltbühne, 21. Juli 1925, Nr. 29, S. 97.)

Ich hatte eine Tante, deren Naslöcher mich, als ich ein Kind war, ob ihrer schieren Größe etwas ängstigten, das Grauen schlummerte allerdings nicht in ihnen. Sie, also die Tante, war sehr nett und keineswegs hysterisch. Sie hat mich mit pasta asciutta bekannt gemacht, solche Tanten sind zweifelsohne liebenswert

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

... 1189 x aufgerufen

Naslöcher IX

g. | Donnerstag, 20. Januar 2011, 05:52 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

„/Wer spitzig dünneu naslöcher hât, der ist ain kriegerSie sehen, an den Naslöchern kann man den Charakter erkennen.

und kriegt gern. wer grôzeu naslöcher hât und

weiteu, der hât klain weishait. wer an der nasen langeu

naslöcher hât und dünneu, der ist gæch und ain tôr und

leiht. wer praiteu naslöcher hât, der ist unkäusch. Wem

diu naslöcher sêr offen sint, der ist zornig von nâtûr.“

(Konrad von Megenberg: Das Buch der Natur.)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 1237 x aufgerufen

Friedrich Wilhelm August Schmidt,

g. | Donnerstag, 6. Januar 2011, 06:23 | Themenbereich: 'Notate und Anmerkungen'

der Pastor von Werneuchen ist heute kaum noch jemand ein Begriff. In gewisser Weise ist das schade:

Darüber hinaus ist dem guten Pastor auch noch aufgefallen, dass es mit dem Kunstschönen und dem Naturschönen alles nicht so einfach ist.

Ich finde ja, dass unser poetisierender Pastor mit seinen Gedichten etwa die Lukullus bereichert hätte.

DorfkircheUnser Pastor war ein Dilettant im Wortsinne, also einer der Freude an seinem Tun hat und sich einen Teufel um die literarische Qualität sorgt.

Wie schön die Fensterscheiben, rund und düster!

Des Altars Decke, wo die Motte kreucht!

Die schwarzen Spinngewebe, die der Küster

Selbst mit dem längsten Kehrwisch nicht erreicht!

Wie schön der Todtenkränze flittern,

die hier bestäubt am kleinen Chore zittern!“

„Ich bin weit davon entfernt, Forderungen zu machen, weit davon entfernt, mit irgendeinem unsrer Dichter von Werth mich messen zu wollen;“schrieb er in seinem Vorbericht zur Ausgabe seiner Gedichte von 1796. Und weiter:

„aber das glaube ich mit Wahrheit behaupten zu können: dass selbst von schätzbaren Dichtern die Natur selten wahr kopiert worden sei. Man hat an ihrer Einfalt gekünstelt. Solche Verschönerungen wird man in diesen Blättern zwar vermissen, keine Vergleichungen ihrer Reitze mit Gold, Silber u.v.m. darin antreffen; aber demohnerachtet hoffe ich, mein kleines Publikum zu finden.“Der olle Wieland hat das klar erkannt, für ihn war der Pastor ein selten vorkommendes Naturtalent, das man nicht mit den Maßstäben der Literaturkritik messen sollte: „Wenn Amseln und Grasmücken in ihrer Art lieblich singen, warum soll ich mich verdrießen lassen, daß sie keine Nachtigallen sind.“ schrieb er zur üblichen zeitgenössischen Kritik, die insbesondere Schmidts Sujetwahl bekrittelte.

Darüber hinaus ist dem guten Pastor auch noch aufgefallen, dass es mit dem Kunstschönen und dem Naturschönen alles nicht so einfach ist.

An den MondSein rührendes Bemühen um die Rehabilitierung von Motten und Spinnen klappt nicht immer und so wurde er vielfach verspottet. Er habe eine runde, stattliche Figur mit einem Kohlhaupte obenan gehabt, schrieb etwa Friedrich Zelter an Goethe, der seinerseits den dichtenden Pastor mit einer Persiflage durchaus auch anerkennend berühmt gemacht hat.

Abends um eilf Uhr im Fenster.

So manchen Abend traut‘ ich hier

In stummer Liebe Leid,

In meiner Schwermuth kuckst du dann

Mich freundlich durch die Weiden an,

Daß mich’s im Herzen freut.

Wenn doch wie du, mein Mädchen, mild

Wie du so freundlich wär‘.

O such sie, lieber Mond, und schein‘

Ihr in die blauen Aeugelein,

Und mach‘ ihr’s Herzchen schwer.“

Ich finde ja, dass unser poetisierender Pastor mit seinen Gedichten etwa die Lukullus bereichert hätte.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... 686 x aufgerufen

... ältere Einträge